Crise sanitaire

- Actualités

- Événements

- Cartes

- Publications MOT

Introduction

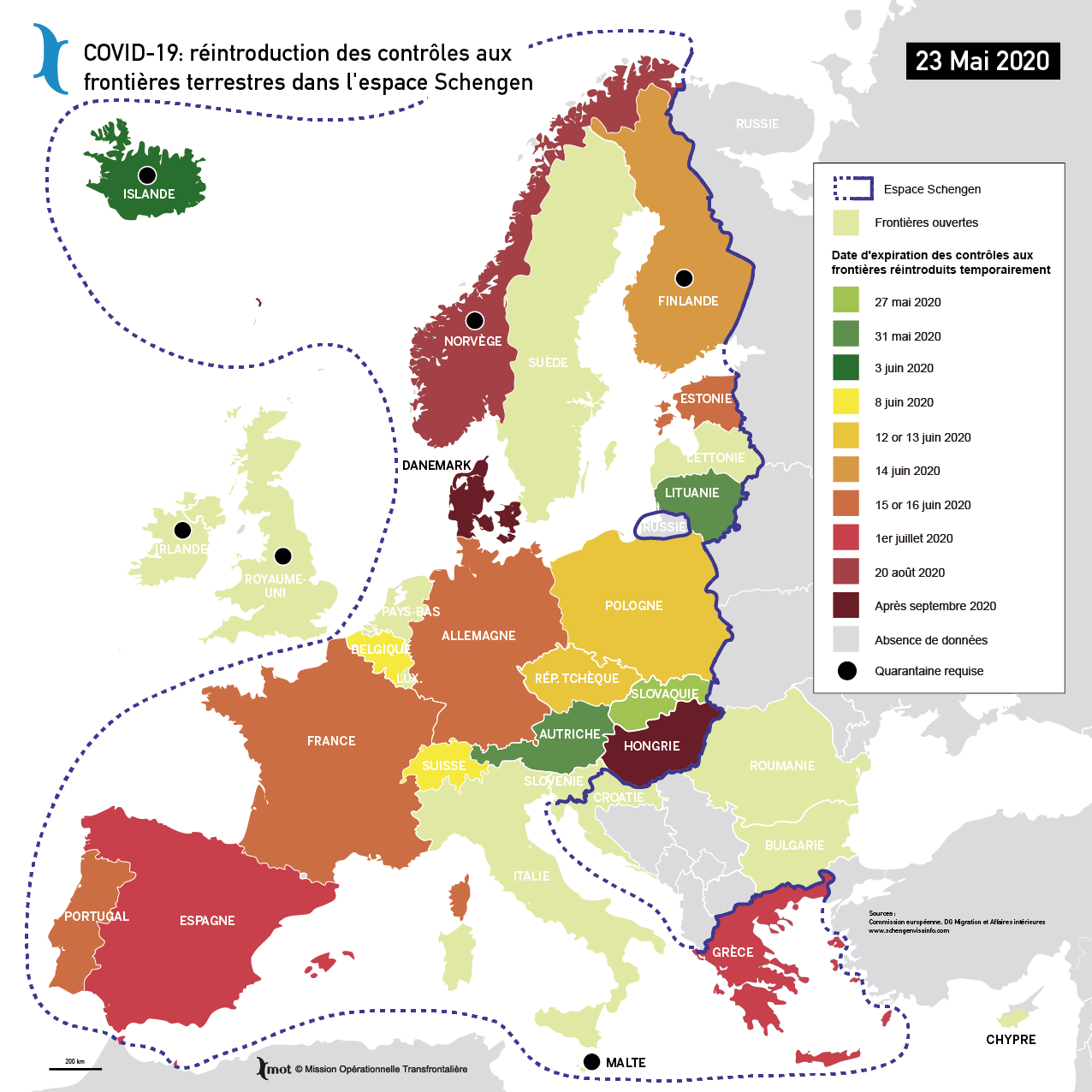

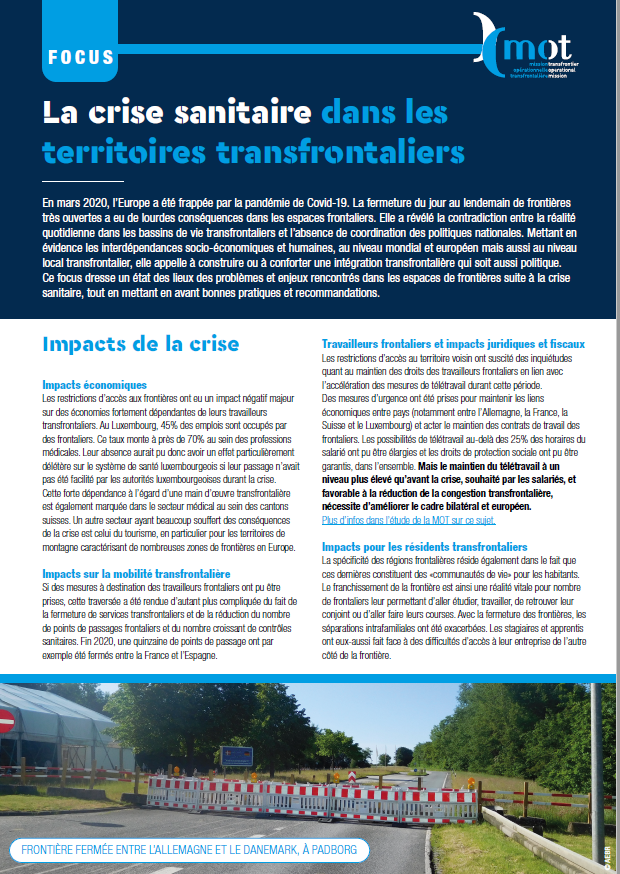

En mars 2020, l’Europe a été frappée par la pandémie de Covid-19. Parmi les mesures prises par les États pour la combattre, certaines ont touché les frontières nationales, de manière disproportionnée. La fermeture par la plupart des Etats, du jour au lendemain, de frontières très ouvertes, a eu de graves conséquences pour les territoires transfrontaliers. Elle a révélé la contradiction entre la réalité de la vie quotidienne transfrontalière des personnes, et l’absence de coordination patente des politiques nationales, ce qui non seulement a fortement perturbé cette vie quotidienne (au-delà des contraintes légitimes que les populations ont dû subir), mais aussi entraîné le retour de représentations négatives et erronées de la frontière et du pays voisin.

Les institutions ont été mises au défi par cette crise, notamment celles en charge de la gouvernance des frontières, dont elle a révélé les insuffisances. La crise a mis en évidence les nombreuses interdépendances socio-économiques ou humaines, non seulement au niveau mondial ou européen, mais aussi au niveau local transfrontalier. Ces interdépendances appellent désormais à construire ou conforter une intégration transfrontalière et européenne qui soit aussi politique.

La crise sanitaire a touché les habitants de toutes les régions, mais plus encore les régions frontalières. De façon générale, les leçons tirées de la pandémie doivent permettre de repenser le fait frontalier, d’une façon plus rigoureuse et partagée, indispensable pour un traitement plus approprié par les politiques publiques, au service des personnes.

Enjeux pour les territoires transfrontaliers

La fermeture des frontières en réaction à la pandémie de Covid-19 a eu des impacts majeurs sur les régions frontalières. Elles ont été plus touchées que toute autre région d’Europe. Plusieurs impacts mettant en tension les mécanismes structurels de coopération transfrontalière peuvent être recensés :

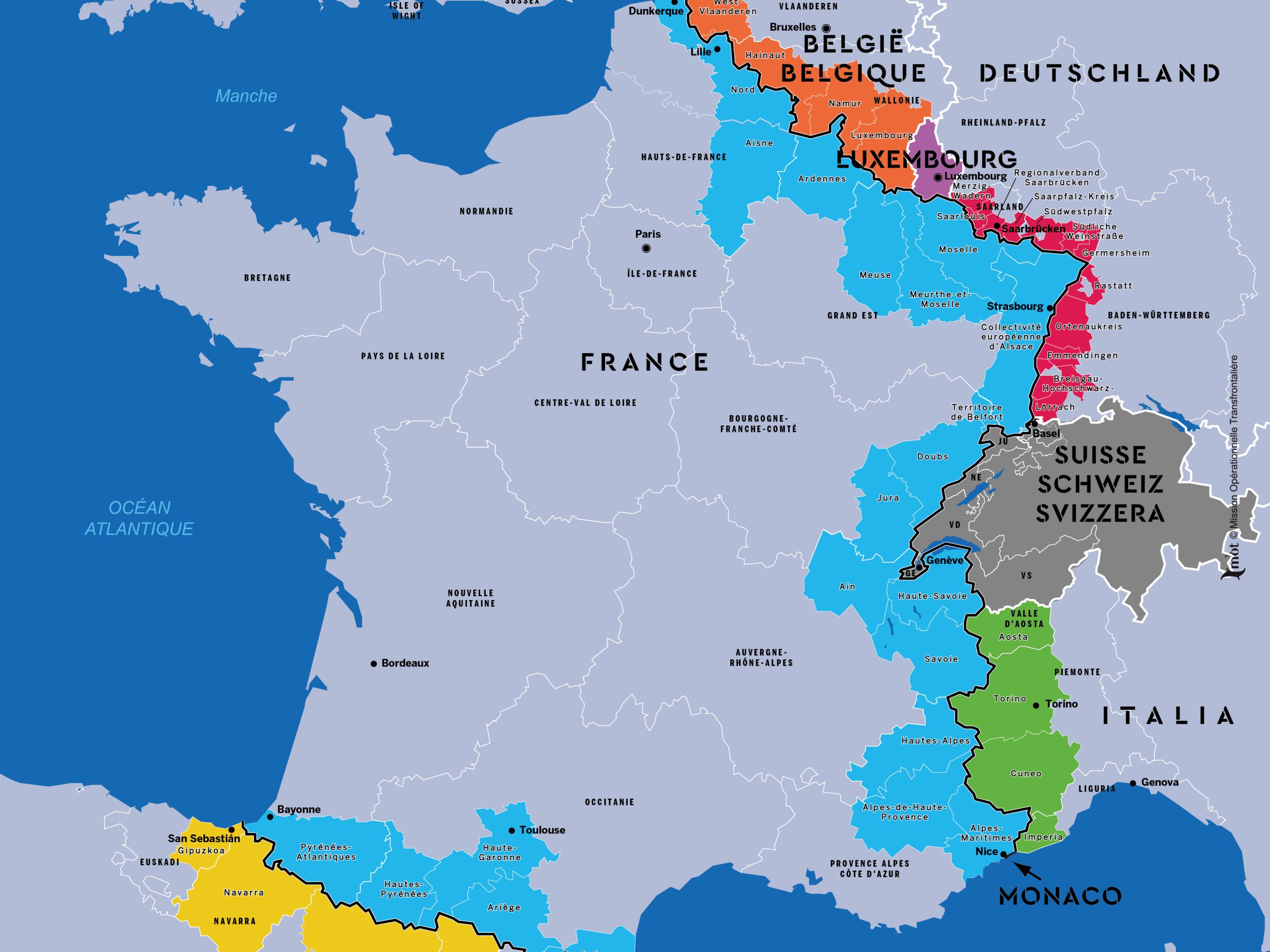

- Impacts économiques : les restrictions d’accès aux frontières ont eu un impact négatif majeur sur des économies fortement dépendantes du travail et du tourisme transfrontaliers. Cette forte dépendance à l’égard d’une main d’œuvre transfrontalière est par exemple marquée dans le secteur médical aux frontières franco-suisse et franco-luxembourgeoise.

- Impacts sur la mobilité transfrontalière : si des mesures à destination des travailleurs travaillant de l’autre côté de la frontière ont pu être prises, cette traversée a été rendue d’autant plus compliquée du fait de la fermeture de services transfrontaliers et de la réduction du nombre de points de passages frontaliers et du nombre croissant de contrôles sanitaires.

- Impacts juridiques et fiscaux : les restrictions d’accès au territoire voisin ont suscité des inquiétudes quant au maintien des droits des travailleurs frontaliers en lien avec l’accélération des mesures de télétravail durant cette période.

Des mesures d’urgence ont été prises pour maintenir les liens économiques entre pays (notamment entre l’Allemagne, la France, la Suisse et le Luxembourg) et acter le maintien des contrats de travail des frontaliers. Les possibilités de télétravail au-delà des 25% des horaires du salarié ont ainsi pu être élargies et les droits de protection sociale ou la totalité de la rémunération ont pu être garantis, dans l’ensemble. Pour les secteurs ne permettant pas le télétravail ou conduisant au chômage technique, l’impact sur les travailleurs a été d’autant plus sévère. Ainsi, sur la frontière franco-espagnole, le recours aux travailleurs saisonniers espagnols dans des secteurs tels que le tourisme, l’agriculture ou le BTP, a fait défaut. Etude menée par la MOT sur le sujet du télétravail frontalier. - Impacts pour les résidents transfrontaliers : le franchissement de la frontière est une réalité quotidienne permettant à de nombreux citoyens d’aller étudier, travailler, de retrouver leur conjoint ou de consommer. Avec la fermeture des frontières et les différentes mesures de confinement prises, les séparations intrafamiliales ont été particulièrement exacerbées. De même, les stagiaires et apprentis ont fait face à des difficultés d’accès à leur entreprise de l’autre côté de la frontière, du fait de politiques différentes entre pays.

Comment la crise a-t-elle été vécue par les habitants des territoires transfrontaliers ?

Selon les territoires, le niveau d’acceptabilité de la fermeture des frontières a été variable.

Dans certains espaces transfrontaliers, des citoyens français ont pu faire face à des comportements hostiles à leur égard.

La situation à la frontière a pu susciter des tensions : les citoyens français avaient la sensation d’être indésirables dans les commerces, alors que les Allemands pouvaient librement traverser la frontière pour se rendre en France.

Le choc de la fermeture des frontières pour les habitants des territoires transfrontaliers a poussé de nombreux citoyens à manifester leur mécontentement, par le biais de regroupements, de manifestations ou de pétitions.

Le rôle clé des organisations transfrontalières dans la gestion de crise

Les structures transfrontalières ont joué un rôle majeur pour informer les populations pendant la crise. Elles apportent une véritable valeur ajoutée de par leur proximité avec les citoyens. Là où les institutions transfrontalières – comme les Groupements européens de coopération territoriale (GECT) – n’existaient pas, les difficultés ont souvent été critiques. Là où elles existaient, elles ont réagi. Les structures locales de la coopération transfrontalière tels que les eurodistricts franco-allemands, proches des citoyens, ont été parmi les premières.

- L’Eurodistrict PAMINA a produit une lettre d’information quotidienne bilingue avec des chiffres et des nouvelles actualisées à destination des frontaliers franco-allemands.

- L’Eurométropole Lille- Kortrijk-Tournai a également été très active pendant la crise pour répondre aux besoins des citoyens.

En plus de ces actions de communication, des enquêtes ont été réalisées auprès des habitants des bassins de vie transfrontaliers pour mieux comprendre les principaux obstacles auxquels ceux-ci ont dû faire face pendant la crise.

- L’Eurorégion Nouvelle-Aquitaine-Euskadi-Navarre a ainsi lancé une enquête sur les conséquences de la fermeture des frontières, depuis le début de la pandémie Covid-19, ayant recueilli plus de 2 200 réponses. Les résultats obtenus ont pu appuyer les actions de plaidoyer de cette dernière auprès des autorités nationales.

Dans les zones frontalières françaises où la coopération est la plus poussée, la gestion de la crise a pu être facilitée avec la mise en place de groupes de travail spécialisés.

- A la frontière franco-allemande, la région Grand Est a pris l’initiative de mieux coordonner le vaste réseau de structures transfrontalières et de points d’information frontaliers existant afin d’éviter la dispersion de ces structures. Cela a permis de réunir les différentes parties composant le Comité de coopération transfrontalière et tous les Eurodistricts franco-allemands -afin de déployer des actions plus efficaces autour d’une phase coordonnée de réouverture entre la France et l’Allemagne.

La constitution de comités et groupes de travail s’est ainsi transformée en un outil de gestion des crises. Dans de nombreux cas, la composition des comités s’est même élargie pour couvrir des domaines thématiques spécifiques (santé, fiscalité, sécurité sociale), grâce au suivi transversal des projets de coopération spécifiques réalisés par les structures transfrontalières, qui leur ont permis d’avoir des contacts précieux de part et d’autre et d’avoir une vision globale des acteurs mobilisés selon le domaine thématique.

Exemples d'actions menées

Coopération sanitaire transfrontalière :

- Organisation du transfert de patients en réanimation entre pays voisins (notamment entre les territoires du Grand Est et l’Allemagne, la Suisse, le Luxembourg).

- Accueil de patients et envoi de matériel médical de part et d’autre de la frontière : exemples des hôpitaux français et andorrans et de l’hôpital de Cerdagne. Plus d’infos

Diffusion et collecte d’informations sur la situation aux frontières :

- L’Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai a fourni des informations comparatives systématiques sur son site Internet et par le biais des médias.

- Outil numérique de franchissement des frontières (Rhin supérieur). Plus d’infos

- Outil d’observation à l’échelle du Rhin supérieur. Plus d’infos

- Enquête de l’Eurorégion Nouvelle-Aquitaine-Euskadi-Navarre « Impact de la fermeture des frontières sur les citoyens transfrontaliers ». Plus d’infos

Mise en place de Task Forces et plateformes d’échanges entre acteurs transfrontaliers :

- Cellule de contact transfrontalière. Plus d’infos

- Création d’un groupe de contact « local » regroupant la Région Grand Est, la Préfecture, les Départements frontaliers, la CCI et les Eurodistricts après la première semaine de crise pour diffuser les informations, recenser les besoins et attentes, témoigner des freins aux passages aux frontières et faire part des informations recueillies auprès de leurs partenaires respectifs.

- Au niveau européen : le Comité européen des régions a lancé une plateforme d’échange sur le Covid-19. Plus d’infos

De nouveaux outils de gouvernance pour une meilleure gestion de crise :

- Certaines de ces actions (notamment la cellule de contact franco-allemande, initiée par la Région Grand Est) ont bénéficié de l’existence d’accords bilatéraux tels que le Traité d’Aix-la-Chapelle (TALC). A son image, le Traité franco-italien du Quirinal prévoit dans son article 10, consacré à la coopération transfrontalière, la réunion de son Comité de coopération « au moins une fois par an » et notamment « en cas de crise susceptible d’affecter les deux côtés de la frontières ». Il permet également de « proposer des projets de coopération frontalière dans tous les domaines de politiques publiques, et toute solution pour leur réalisation ».

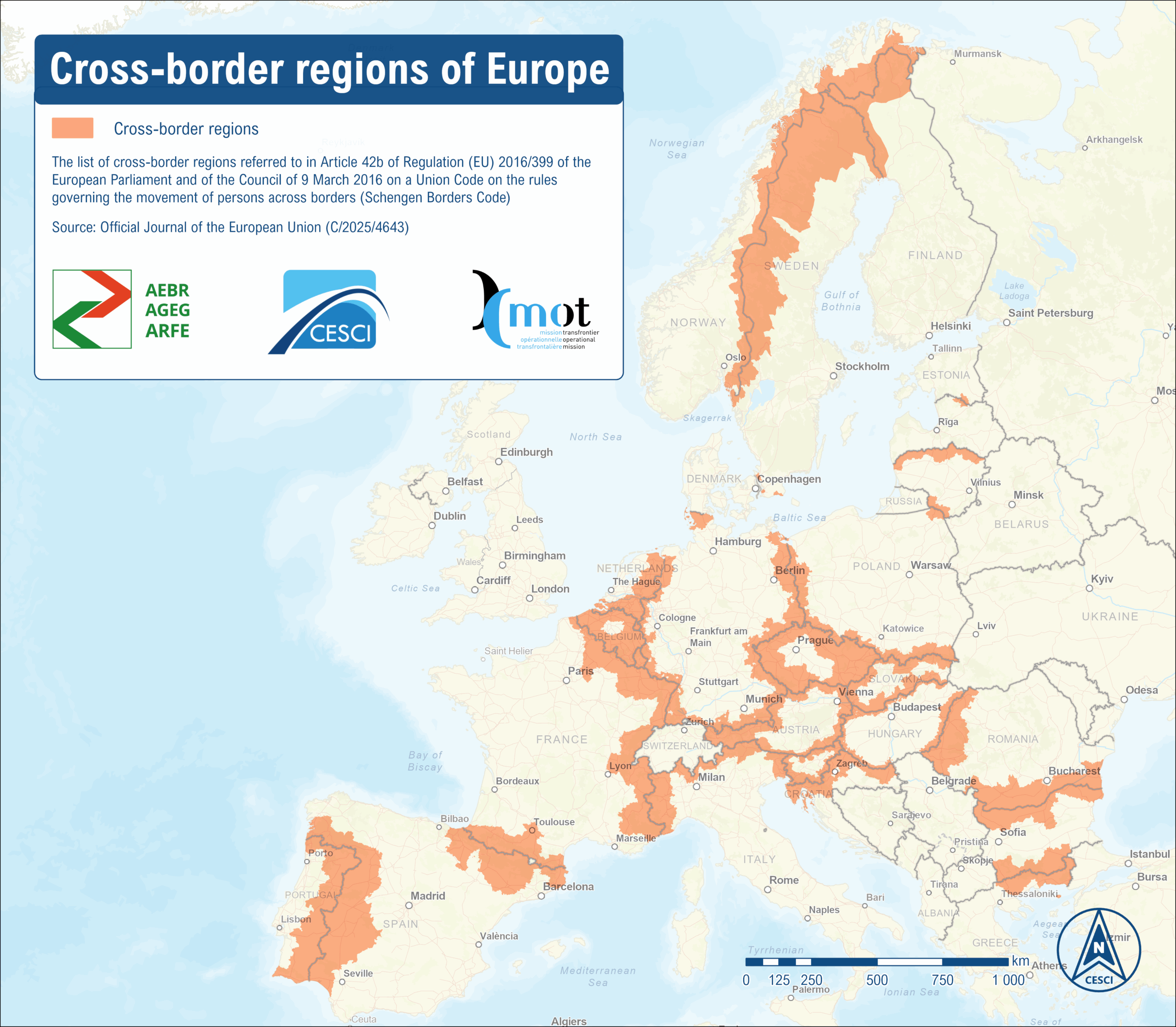

- A l’échelle européenne, la révision du Code Schengen tire également des leçons de la crise de Covid-19. Son objectif est de garantir que la réintroduction de contrôles aux frontières intérieures reste une mesure de dernier recours tout en visant une plus grande coordination européenne.

Recommandations et Documents clés

Aux niveaux locaux et régionaux

- Adopter des approches horizontales, territoriales et intégrées en faveur des régions fonctionnelles :

– Donner aux GECT ou aux structures équivalentes un rôle plus important, afin de soutenir ou de coordonner les actions transfrontalières dans les différents domaines fonctionnels de l’intégration transfrontalière (dans les situations ordinaires comme dans les crises).

– Etablir un plan de crise dans tous les domaines politiques relatifs aux services publics transfrontaliers au niveau local et transfrontalier, pour gérer la résurgence des crises sanitaires, les crises futures, dans la perspective d’un co-développement permanent.

- Prendre en compte les bassins de vie transfrontaliers, plutôt que les frontières-lignes :

– Faire prévaloir la notion de frontières “bassins de vie transfrontaliers”, où la vie quotidienne des personnes devrait être facilitée par la coopération

– Développer des services publics transfrontaliers (CPS) et les maintenir en cas de crises : établir un cadre européen pour les services publics transfrontaliers

– Faciliter le passage des personnes et des familles aux frontières, avec un » statut de citoyen transfrontalier » (Convention sur les bassins de vie transfrontaliers), avec l’appui des autorités nationales.

- Construire une connaissance et une confiance réciproques :

– Développer et communiquer des informations aux citoyens et aux entreprises non seulement sur les questions économiques mais aussi sur la situation et les perspectives du territoire transfrontalier, en temps normal et dans les situations de crise

– Impliquer plus systématiquement les citoyens vivant aux frontières dans la gouvernance de ces espaces par le biais de forums civils (Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai…)

– Développer des observatoires transfrontaliers locaux fournissant des données transfrontalières harmonisées – avec le soutien des autorités nationales et européennes.

Aux niveaux nationaux et européen

- Consolider la gouvernance transfrontalière dans un cadre multi-niveaux, impliquant les Etats et l’UE :

– Renforcer le dialogue à plusieurs niveaux entre les structures transfrontalières et les institutions nationales et européennes concernées, afin d’apporter des solutions communes aux obstacles observés sur le terrain, dans l’esprit du projet de règlement ECBM, avec son réseau de points focaux frontaliers nationaux ou régionaux, coordonnés par le point focal frontalier européen.

– Développer une approche systématisée de la concertation, à l’aide du renforcement de cultures de projet communes via des comités multi-niveaux (à l’instar des CCT instaurés par les Traités d’Aix-la-Chapelle et du Quirinal ou de cadres multilatéraux tels que le Benelux, Conseil Nordique…)

– Favoriser une coordination interministérielle sur les questions des régions transfrontalières

– Promouvoir l’appui des programmes à l’approche territoriale intégrée, la gouvernance transfrontalière, et la résolution des obstacles à l’intégration, par exemple au travers du règlement INTERREG post-2020 (notamment via l’objectif territorial 5 « Une Europe plus proche des citoyens », et l’objectif ISO1 « Une meilleure gouvernance de la coopération »).

- Harmoniser la gestion des crises frontalières au niveau de l’UE :

– Renforcer les compétences de l’UE en matière de politique sanitaire, notamment en ce qui concerne les situations d’urgence.

– Adopter un règlement européen sur les plans d’urgence transfrontaliers pour établir un document européen unique énumérant les différentes situations et finalités de la circulation transfrontalière, afin d’aider les citoyens et les corps de police lors de leurs contrôles aux frontières, et de garantir un minimum de coopération et d’ouverture des frontières intérieures en cas de crise.

– Fournir aux autorités nationales une procédure d’évaluation de l’impact des politiques sur les régions frontalières.

DOCUMENTS/SITES CLES

- Bilan et leçons tirées de deux années de gestion de crise aux frontières européennes, Commission européenne, MOT, Octobre 2022

- Quels impacts des restrictions aux frontières sur les habitants ?, Commission européenne, MOT, Février 2021

- "Les effets de la fermeture des frontières induite par le Covid-19 sur les régions transfrontalières", article de Jean Peyrony dans "L’administration locale face à la crise sanitaire", 2021 [payant]

- "The effects of the Covid-19-induced border closure on cross-border regions", article de Jean Peyrony dans "Cross-Border Review", CESCI, 2021

- Schengen: de nouvelles règles pour rendre l’espace sans contrôles aux frontières intérieures plus résilient, Commission européenne, 2021