Historique de la coopération et flux de travailleurs

Frontière-creuset, fixée depuis 1945 après une longue période d’instabilité, la frontière franco-allemande n’est marquée par aucun obstacle physique majeur – le Rhin étant davantage une voie de communication qu’une barrière à l’exception du massif gréseux des Vosges du Nord. Elle joue le rôle d’une zone de contact entre les cultures germanique et latine, comme en témoigne l’importante communauté de langues des populations qui s’y côtoient. La plupart des Alsaciens et une grande partie des Mosellans parlent ou comprennent l’Allemand, ainsi que des dialectes germaniques, le francique en Moselle et dans le nord de l’Alsace, l’alémanique dans le sud de l’Alsace (parlé aussi dans les pays de Bade en Allemagne et les Cantons de Bâle en Suisse). Les deux versants nationaux partagent des profils économiques proches (anciennes zones minières et industrielles) avec des défis de reconversion similaires et une culture fondée sur le bilinguisme franco-allemand et francique très répandu du côté français.

Historique de la coopération jusqu'au Traité d'Aix-la-Chapelle

En 2003, à l’occasion du 40e anniversaire du Traité de l’Elysée, la création du Conseil des Ministres franco-allemand devient l’organisation de référence pour une étroite association institutionnelle et politique. Lors de la Déclaration commune, le président français Jacques Chirac et le chancelier allemand Gerhard Schröder affirme leur volonté de développer la coopération et une intercommunalité transfrontalière. Ils appellent à la création d’Eurodistricts, structure sans personnalité juridique, l’Eurodistrict est une déclaration politique des chefs d’Etat en faveur de la coopération transfrontalière.

En 2009 se tient à Paris le premier Dialogue franco-allemand sur la coopération transfrontalière dont les réunions se renouvellent dans les années suivantes. Le Dialogue rassemble des représentants ministériels, des services déconcentrés de l’Etat et des collectivités régionales et examine les questions essentielles qui se posent entre tous les échelons administratifs territoriaux. Il traite notamment de coopération linguistique, policière, de sécurité sociale, de fiscalité et de transports. Il suit par ailleurs les activités du Rhin supérieur, de la Grande Région et des cinq Eurodistricts franco-allemands.

– Déclaration de Berlin en 2013

Le 22 janvier 2013, à l’occasion du 50e anniversaire de la signature du traité de l’Elysée symbole des liens indissociables qui lient les deux pays, la France et l’Allemagne rappellent la nécessité d’une coopération transfrontalière et d’une intégration des régions. L’anniversaire donne lieu à la publication de la Déclaration de Berlin.

– Déclaration de Metz en 2015

Une conférence ministérielle franco-allemande s’est tenue les 6 et 7 juillet 2015 à Metz, en présence d’Harlem Désir, secrétaire d’Etat aux affaires européennes et de son homologue allemand, Michael Roth, tous deux secrétaires généraux pour la coopération franco-allemande. Deux ans après la conférence de Sarrebruck de juillet 2013, l’événement a rassemblé les élus, acteurs institutionnels, dont la MOT, et les représentants de la société civile. En concertation avec les régions et les Länder concernés, les deux ministres ont signé une déclaration commune, la Déclaration de Metz, définissant un agenda commun pour intensifier la coopération notamment en matière d’intégration des marchés du travail et de la formation professionnelle.

– Déclaration de Hambach en 2017

Les 5 et 6 avril 2017 à Hambach, en Moselle, s’est tenue la troisième conférence transfrontalière franco-allemande, en présence d’Harlem Désir, secrétaire d’Etat aux affaires européennes (FR), et de Michael Roth, ministre chargé des affaires européennes (DE). Ils ont signé à cette occasion la Déclaration de Hambach, déclaration commune qui affirme la volonté de poursuivre « l’intégration dans la région transfrontalière franco-allemande dans un esprit de bénéfice mutuel, au service des citoyennes et citoyens et du développement économique et social ».

– Renouvellement du Traité de l’Elysée en 2018

Le transfrontalier revient au cœur de la diplomatie franco-allemande en 2018, à l’occasion du 55ème anniversaire du Traité de l’Elysée, qui a annoncé la signature d’un nouveau Traité de l’Elysée en 2018.

Dans ce contexte, le député Sylvain Waserman a été chargé de la rédaction d’un rapport sur l’approfondissement de la coopération transfrontalière franco-allemande. Officiellement remis au premier ministre français le 18 mai 2018, ce rapport formule six propositions concrètes pour donner un nouvel élan au transfrontalier franco-allemand. La MOT a assisté l’équipe parlementaire dans l’élaboration de ces propositions.

Parallèlement, un groupe de travail franco-allemand composé de dix-huit députés français et allemands a été créé afin de préparer une proposition d’ « Accord parlementaire franco-allemand » sur la coopération entre les deux assemblées. Il se réunit régulièrement durant l’année 2018 pour terminer ses travaux avant le 22 janvier 2019 (56ème anniversaire du Traité de l’Élysée). Il est associé aux négociations intergouvernementales sur la mise à jour du Traité de l’Élysée. En mai 2018, il a adopté deux positions :

- « Pour un approfondissement de la coopération transfrontalière entre la France et l’Allemagne »

- « Pour la mise en œuvre de projets d’utilité transfrontalière : le ‘paquet régions frontalières' »

– Le Traité d’Aix-la-Chapelle de 2019

Le 22 janvier 2019 la France et l’Allemagne ont signé un nouveau traité de coopération et d’intégration entre leurs deux pays, à Aix-la-Chapelle, complétant le traité de l’Elysée de 1963. Ce traité vise à renforcer les liens déjà étroits entre la France et l’Allemagne au niveau de la politique économique, de la politique étrangère et de sécurité, de l’éducation et de la culture, de la recherche et de la technologie, du climat et de l’environnement.

Un chapitre entier est dédié à la question transfrontalière. La MOT a participé à la rédaction de ce chapitre qui vise à éliminer les obstacles liés au transfrontalier afin de simplifier le quotidien des transfrontaliers. De fait, les collectivités territoriales des territoires transfrontaliers et les entités transfrontalières se retrouvent dotés de ressources et de procédures accélérées dédiées à la question.

Le Traité a permis la mise en place d’un comité de coopération transfrontalière franco-allemand. Le CCT dispose d’une feuille de route annuelle. Chaque année, les représentants des ministères de l’Intérieur et des Affaires étrangères français et allemand mais aussi les membres exécutifs locaux se réunissent afin d’aborder les questions liées au transfrontalier. Plus d’infos sur le CCT (lien fiche territoire CCT)

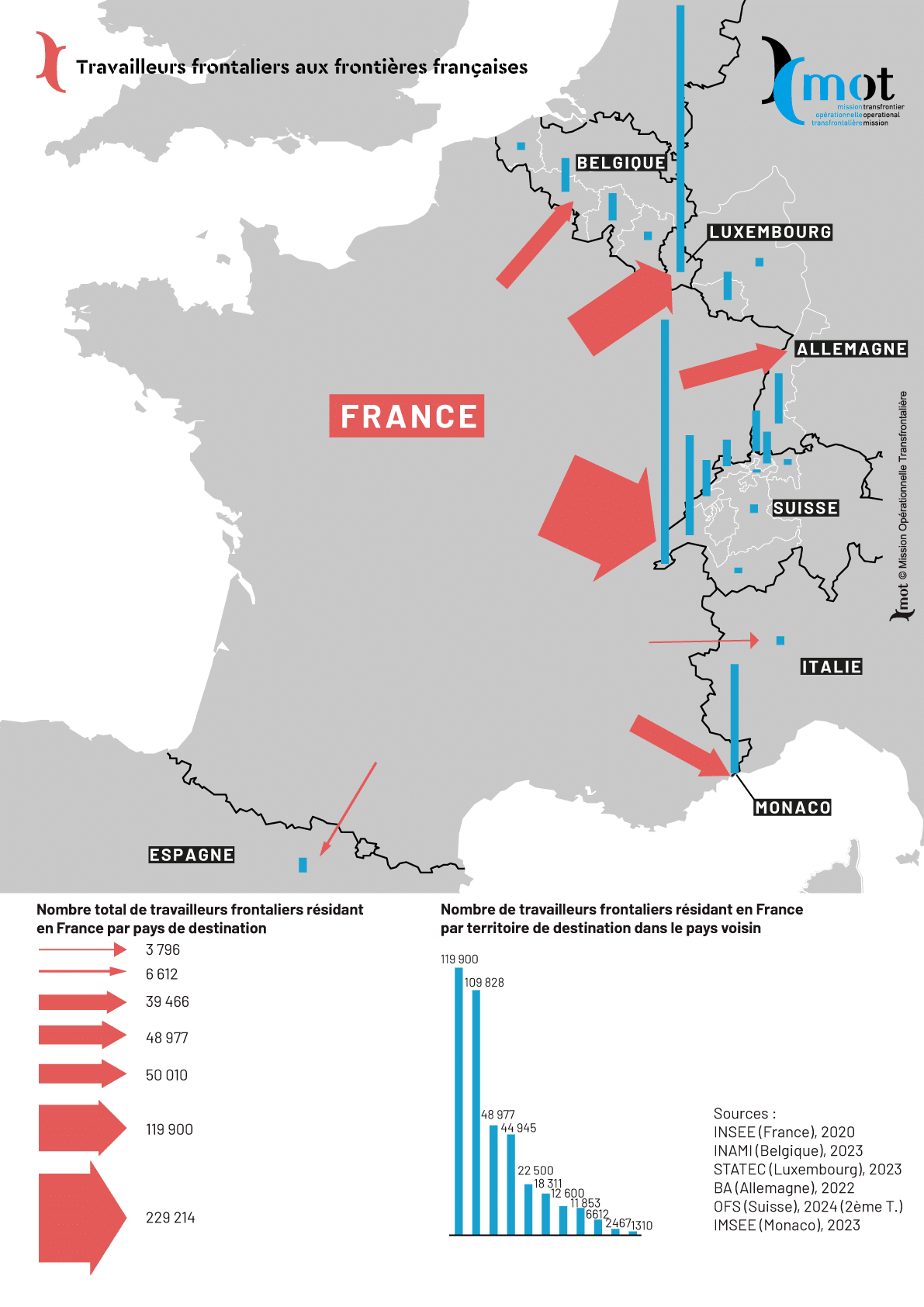

Flux de travailleurs

L’Allemagne reçoit chaque jour plus de 50 000 travailleurs domiciliés en France. Ils sont 12600 à se rendre en Sarre, 22500 en direction du Bade Wurtemberg, 3800 en Rhénanie-Palatinat, 2500 vers le Sud Pfalz, 1300 vers le West Pfalz (données INSEE 2020).

Travailleurs frontaliers aux frontières françaises

Exemples de projets

Emploi

- EURES-T Rhin Supérieur et EURES-T Grande Région

- Le réseau des Infobest, quatre structures d’information et de conseil pour les citoyens dans le Rhin supérieur

- Projet « Réussir sans frontières – Erfolg ohne Grenzen https://reussirsansfrontiere.eu/»

Education

- CAMT, centre d’aide à la mobilité transfrontalière

- Eucor – Premier campus européen trinational

- Apprentissage transfrontalier et accord franco-allemand : lien actus

- Fiche projet Bi-bus

- Jeu numérique transfrontalier : le « Passe-partout » (Eurodistrict PAMINA)

Transports et Aménagement du territoire

- Le projet urbanistique 3Land : fiche projet

- Le tramway transfrontalier entre Strasbourg et Kehl

- Projets de transports métropolitains comprenant une dimension transfrontalière : autres actus à trouver

- Projet MORO ou comment renforcer le développement territorial et l’aménagement du territoire dans les régions frontalières de la France et de l’Allemagne

Services public, santé

- Maison de la petite enfance franco-allemande : fiche projet

- MOSA, « maison ouverte des services pour l’Allemagne »

- Projet pilote « Justice sans frontière », création d’un point d’accès au droit franco-allemand à Kehl : fiche projet

- Projet « TRISAN », Centre de compétences trinational dans le domaine de la santé

Culture, tourisme

- Agenda culturel transfrontalier de la Grande Région

- Pass Musées du Rhin Supérieur

- Parc archéologique : fiche projet

Environnement

- Réseau TRION « pour le climat et l’énergie » dans le Rhin supérieur

- Fiche projet Calorie Strasbourg-Kehl

- Fiche projet Vignettes (b-solutions)

- Fiche projet Atmo-vision