Transport, mobilité

- Actualités

- Événements

- Cartes

- Publications MOT

Introduction

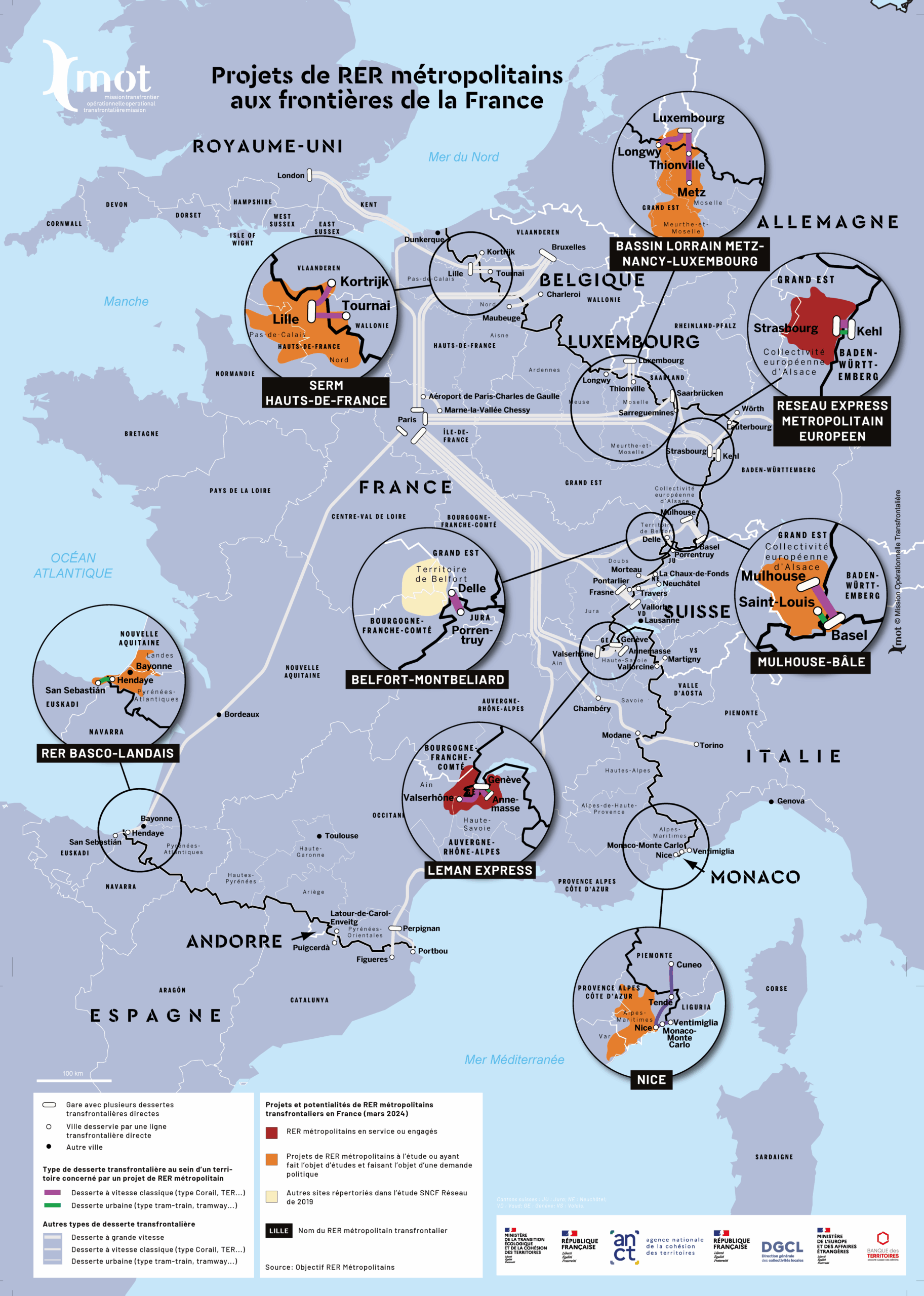

Depuis plusieurs années, les territoires transfrontaliers font face à une augmentation continue des flux migratoires quotidiens, liée à l’ouverture du marché intérieur et à la mise en œuvre pratique de la liberté de circulation instituée par les Traités européens. Ces flux transfrontaliers sont de différents types : en premier lieu viennent les flux de travailleurs frontaliers qui représentent le phénomène le plus important. Pour illustration, aujourd’hui on estime que plus de 462 000 personnes franchissent chaque jour la frontière depuis la France pour aller travailler dans un pays voisin. Mais ces flux de travailleurs, s’ils sont très importants, cohabitent avec des flux d’autres natures : des flux de déplacements de proximité (santé, scolaires, de loisirs, de commerce) et des dessertes de longue distance (transit, transports de marchandises internationaux…).

Cette cohabitation entre transport de proximité et transports internationaux, utilisant les mêmes infrastructures, notamment routières, est source d’engorgement des routes, et de nuisances dans certaines agglomérations transfrontalières. Les pouvoirs publics doivent faire face à cette recrudescence des flux et s’attacher à développer une offre de transport répondant aux besoins des habitants ainsi qu’aux impératifs de développement durable des territoires transfrontaliers. En ce sens les transports collectifs transfrontaliers – urbains, interurbains, routiers et ferroviaires – représentent un facteur très important du processus d’intégration territoriale en Europe.

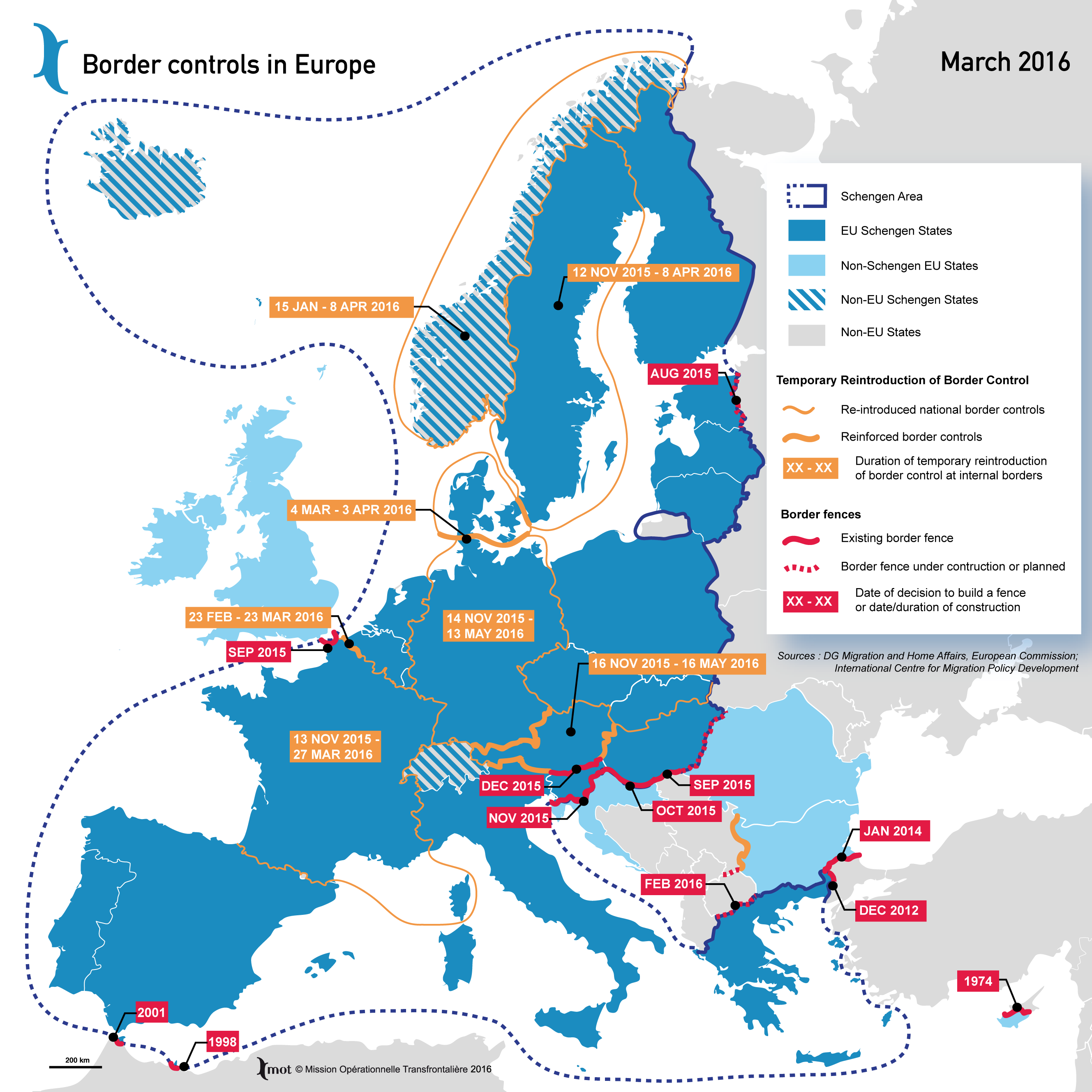

Pendant la crise sanitaire, l’Europe a vécu une réintroduction inédite des frontières qui a ralenti le développement des transports transfrontaliers. L’essor des pratiques de « démobilité » a eu un impact dévastateur sur les déplacements, et l’ « autosolisme » s’est accru au détriment des transports en commun et de l’environnement. Cependant, lorsque la pandémie s’est calmée, la crise climatique et les tensions économiques ont réintroduit la nécessité de disposer d’infrastructures de transport public performantes. Il s’agit non seulement d’améliorer les moyens de transports existants, mais également de les étendre aux territoires et aux habitants les plus isolés.

C’est en ce sens que la politique de cohésion de l’UE prévoit des fonds destinés à promouvoir une « Europe plus connectée et plus proche des citoyens en renforçant la mobilité et en favorisant le développement durable et intégré de tous les types de territoires ». Plus d’infos

Enjeux et obstacles à la mobilité transfrontalière

- Un faible usage des transports collectifs transfrontaliers : la part modale moyenne des transports en commun dans la mobilité transfrontalière est d’environ 7% (cf. Rapport de l’Observatoire des Territoires du CGET, 2019). La faiblesse de l’usage des transports collectifs vis-à-vis de la voiture individuelle, qui a été exacerbée pendant la crise sanitaire, peut s’expliquer par une inadéquation entre une offre inadaptée ou insuffisante de transport, et une demande méconnue faute d’enquêtes et de statistiques.

- Obstacles :

Malgré des besoins en transports publics transfrontaliers croissants en Europe, l’offre de transports transfrontaliers conserve un caractère « expérimental ». Son développement se heurte à d’importantes difficultés :

– Techniques : différences des systèmes et des réglementations techniques de part et d’autre des frontières (contraintes environnementales, alimentation électrique, sécurité, formation du personnel, etc…). institutionnelles : grande diversité des niveaux de compétences et des modes d’intervention des autorités organisatrices de transports de part et d’autre des frontières (choix de l’opérateur, tarification, sources de financements, etc…). La majorité des obstacles est due à des questions administratives souvent liées à un manque de coordination.

– Juridiques : des dispositions différentes dans les lois et les directives administratives nationales ou régionales compliquent la mise en ouvre des projets de transports transfrontaliers.

Pour plus d’infos sur les obstacles : voir les pages 34 et 35 du cahier n°11 de la MOT sur la mobilité transfrontalière.

Étude de la DG REGIO sur l'offre de services de transport public dans les régions transfrontalières

La Commission européenne a publié en 2022 une étude recensant les services existants aux frontières européennes. Elle a permis de calculer pour la première fois un indice de perméabilité des sections frontalières en mettant en relation l’offre de services (le nombre de services de transport public transfrontaliers, aussi nommés CBPT) et la demande, afin d’identifier les segments frontaliers à forts enjeux en termes de besoins. Elle a mené à :

- Une plateforme de visualisation en ligne affichant les itinéraires de CBPT opérationnels en 2019/2020 (nonobstant les fermetures de service liées à la pandémie COVID-19).

- Un inventaire des obstacles à la fourniture de CBPT, qui résume 57 obstacles juridiques et administratifs affectant aujourd’hui les CBPT dans les régions frontalières de l’UE.

- 31 études de cas sur les services de CBPT détaillant leur contexte, leur fourniture, les obstacles et les solutions.

- Une boîte à outils rassemblant les conclusions de l’inventaire des obstacles et des études de cas et indiquant les moyens possibles de surmonter les obstacles, y compris des exemples et des références croisées avec les livrables précédents.

Plus d’infos dans les pages 12 et 13 du Cahier n°11 de la MOT sur la mobilité transfrontalière.

DOCUMENTS/SITES CLES

Comment faire face à ces défis ?

La mobilité transfrontalière est compliquée par un large éventail d’obstacles qui ne peuvent être résolus par une solution unique. En général, le traitement de ces types de problèmes implique l’identification de trois aspects clés qui varient en fonction de la situation : l’étendue du blocage, les actions possibles et « qui » peut agir. Pour ce faire, une initiative européenne lancée en 2017, « B-solutions », a mis en évidence l’état des barrières juridiques et administratives à la coopération transfrontalière, et vise à résoudre les problèmes qui limitent les interactions entre régions voisines. Cet outil permet d’identifier les problèmes et les moyens de les résoudre. Plus d’infos sur les obstacles dans les pages 34-35 du Cahier n°11 de la MOT.

Des mesures plus générales peuvent également être adoptées pour faire face à l’augmentation des flux frontaliers et améliorer la coordination au sens large.

Organiser la coopération dans un cadre juridique adapté :

- Clarifier le rôle des acteurs-clés et harmoniser leur démarche à un niveau institutionnel : la compétence et les modalités d’organisation des services publics de voyageurs sont définies par le droit interne de chaque collectivité ou groupement de collectivités locales. Il régit également les relations entre exploitants et autorités organisatrices. L’utilisation d’un cadre juridique (notamment la signature de conventions de coopération transfrontalière) ou la création d’une autorité organisatrice des transports transfrontaliers permet d’harmoniser la démarche des différents acteurs. Ainsi les collectivités locales frontalières disposent de nombreux outils (GECT, GLCT, district européen…) leur permettant de créer des autorités organisatrices de transports transfrontaliers, pouvant gérer des lignes transfrontalières.

- Rechercher des sources de financements : de nombreux projets d’investissement, de création de réseaux ou de services transfrontaliers, par leurs envergures interrégionales ou internationales et les investissements financiers qu’ils nécessitent, ne peuvent pas être pris en charge par les seules collectivités et autorités locales frontalières. Il est donc conseillé de trouver une masse financière critique pour soutenir les démarches transfrontalières en matière de transport de proximité. Il est également important pour les collectivités, de réfléchir en termes de « cofinancement » en organisant des « tours de table » c’est-à-dire en mobilisant tous les échelons concernés, pour assurer le financement de projet d’envergure.

Le recours à des fonds communautaires des programmes relevant des objectifs de la politique européenne de cohésion 2021-2027 est aussi envisageable, ainsi que des opportunités offertes par les fonds européens dédiés au Réseau transeuropéen de transport de la Direction générale MOVE (Commission européenne) et par les prêts de la Banque européenne d’investissement. Plus d’infos dans les pages 38-39 du Cahier n°11 de la MOT.

Renforcer qualitativement et quantitativement l’offre de transports transfrontaliers :

- Créer des observatoires transfrontaliers : une connaissance fine des déplacements transfrontaliers doit contribuer à une meilleure identification des besoins en termes d’infrastructures routières et ferroviaires, et de la nécessité de créer ou de renforcer telle ou telle ligne sur des itinéraires saturés. Elle doit permettre à l’Etat comme aux collectivités locales de fonder leur politique de transports et leur projet de territoire transfrontalier sur des données fiables, et non sur des intuitions ou un vide statistique justifiant l’inaction.

- Impliquer les usagers dans la définition des besoins : la participation active des usagers (réels et potentiels) dans la définition de leur besoin peut permettre une meilleure organisation des transports en commun. Cette consultation aujourd’hui n’existe pas ou très peu. La réalisation d’enquêtes ciblées auprès des usagers, la création de sites internet accueillant plus facilement leurs propositions, l’organisation de conférences régionales de mobilité, sont autant d’outils pouvant servir à une planification plus efficace des transports.

- Informer sur l’offre de transport : un autre facteur déterminant pour l’attractivité des transports en commun est une bonne communication sur les lignes, les liaisons et les tarifications existantes. Il est nécessaire d’améliorer la mise à disposition d’information à destination des usagers sur l’offre multimodale de transport (création de centrales d’informations transfrontalières par exemple), de mettre en place des tarifications communes sur les lignes transfrontalières, de développer l’usage de véhicules avec une véritable identité transfrontalière, ainsi permettant de mettre en œuvre des campagnes de sensibilisation et d’information communes à l’attention des populations.

- Optimiser l’offre de transport : afin de valoriser la mobilité, limiter la congestion et la perte de temps, il est aujourd’hui important de diversifier l’offre de transport existante (bus, tramway, vélo, voiture électrique, transports publics individuels) et de renforcer le développement d’usages nouveaux (covoiturage, location de véhicule à durée limitée, échanges de services entre les habitants).

Référents thème Mobilité à la MOT