Transition énergétique

- Actualités

- Événements

- Publications MOT

Introduction

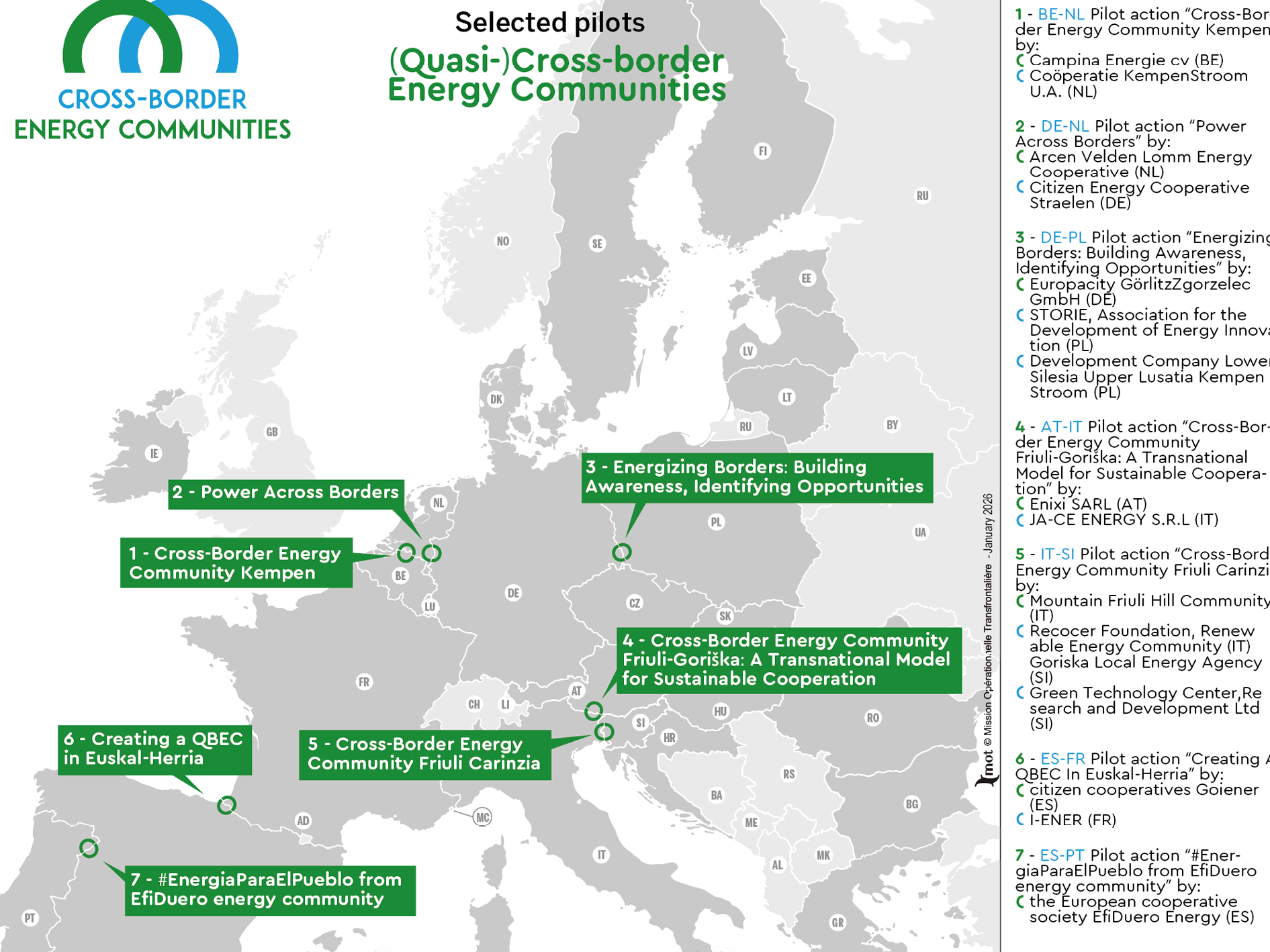

Ni le climat, ni l’énergie ne connaissent de frontières. Cependant, les politiques sont mises en œuvre dans des cadres d’abord nationaux, aujourd’hui très différents voire divergents. Si la politique communautaire reconnaît le rôle clé des collectivités territoriales, elle ne prend pas suffisamment en compte l’échelon transfrontalier. Les territoires transfrontaliers sont confrontés à la difficulté de planification, à des politiques d’incitations et d’interventions différentes de part et d’autre de la frontière, selon les échelons locaux ou régionaux, voire nationaux. Afin d’atteindre les objectifs de la transition énergétique, les collectivités sont menées à renforcer leur politique de développement durable sur leur territoire et au sein même de leur organisation :

– prise en compte de la précarité énergétique,

– promotion des énergies renouvelables,

– plans pour l’énergie,

– développement de réseaux intelligents.

La transition énergétique ne touche pas seulement à la production de l’énergie, mais aussi aux transports, à l’aménagement du territoire et à la gestion des espaces naturels et des risques. Autant de stratégies et d’actions qu’il s’agit de s’approprier en coopération avec les voisins. Les enjeux du changement climatique ainsi que les tensions sur le marché mondial de l’énergie ont mené l’Union européenne à se fixer des objectifs ambitieux de maîtrise des énergies dans le cadre de la stratégie Europe 2020. Par ailleurs, le soutien à la « transition vers une économie à faibles émissions de CO2 » figure parmi les thématiques communautaires prioritaires prioritaires pour la période de programmation 2021-2027 des programmes INTERREG.

Le cadre d’action en matière de climat et d’énergie à l’échelle de l’UE à l’horizon 2030 prévoit des cibles et des objectifs stratégiques pour la période 2021-2030. Les objectifs clés pour 2030 sont :

– Réduire les émissions de gaz à effet de serre d’au moins 55 % (par rapport aux niveaux de 1990)

– Porter la part des énergies renouvelables à au moins 32 %

– Améliorer l’efficacité énergétique d’au moins 32,5 %

Afin de s’assurer que l’ensemble des secteurs contribueront à la réalisation de l’objectif de 55%, des moyens vont être mis en œuvre pour l’atteindre : système d’échange de quotas d’émissions dans l’UE ; règlement sur la répartition de l’effort qui prévoit des objectifs de réduction des émissions pour chaque Etat membres ; règlement en matière d’utilisation des terres, de changement d’affectation des terres et de foresterie.

Les enjeux et les avantages de la coopération énergétique transfrontalière

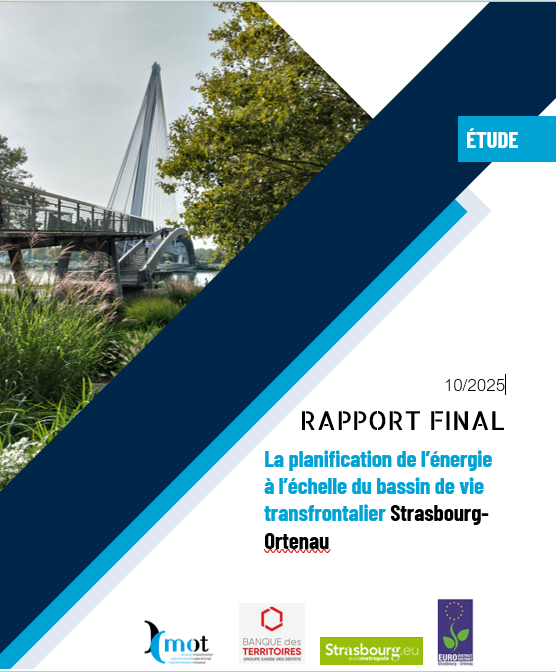

Outre les enjeux techniques, environnementaux et économiques pour les territoires, récurrents en matière d’énergie, s’ajoutent dans le contexte transfrontalier des enjeux règlementaires, fiscaux et juridiques spécifiques.

Si l’Union européenne harmonise sa politique énergétique par le biais de directives qui fixent le même objectif à ses membres mais leur laissent le choix des moyens à mettre en œuvre pour l’atteindre, les règlements étatiques diffèrent et se confrontent sur les territoires transfrontaliers. Il est nécessaire d’y coordonner ces règlementations afin d’encourager et de rendre possible la coopération des collectivités territoriales voisines dans ce domaine.

Valeur ajoutée de la coopération transfrontalière

Alors que certaines questions – telles les obligations d’économie d’énergie ou de rénovation des bâtiments à long terme – se résolvent de façon plus autonome au niveau des villes ou des ménages, certaines questions ont un intérêt à être traitées au niveau du territoire transfrontalier, dans le cadre de démarches collectives. En effet, la maîtrise de l’énergie dépend d’un ensemble de choix, de technologies et des savoir-faire qui visent à terme à optimiser le budget énergétique des consommateurs, mais concernent tout autant les pouvoirs publics, lorsqu’il s’agit de réduction des coûts des infrastructures ou de réduction d’impacts sur l’environnement.

La coopération transfrontalière permet de mobiliser des investissements plus importants par rapport à ce qu’un seul État membre pourrait faire seul. Elle peut permettre la mise en place des projet plus importants et risqués (parcs éoliens offshore par exemple). Une coopération transfrontalière accrue en matière de soutien aux énergies renouvelables peut conduire au partage des meilleures pratiques et à un processus d’apprentissage commun qui permet un meilleur alignement des régimes de soutien. La coopération transfrontalière peut aussi contribuer à encourager le déploiement des énergies renouvelables dans les pays qui disposent d’un important potentiel d’énergies renouvelables inutilisé, mais qui dépendent encore souvent d’une part importante des combustibles fossiles dans leur bouquet énergétique. Pour la période 2021-2027, la mise en œuvre de projets transfrontaliers est facilitée par la mise en place d’un cadre renforcé.

La coopération transfrontalière dans le domaine de l’énergie peut permettre de trouver des solutions pour relever les défis d’ordre :

- économique : Si le développement des énergies renouvelables, la promotion de l’efficacité énergétique, pourraient apporter des bénéfices économiques et financiers à moyen et long terme, ils représentent, à court terme, des investissements coûteux. La coopération transfrontalière peut permettre aux entreprises de s’allier dans l’adoption de technologies bas-carbone et la maîtrise des coûts énergétiques.

- technique : La connexion des réseaux énergétiques frontaliers, le déploiement de réseaux intelligents (« smart grids ») transfrontaliers, permettraient également de répondre aux besoins énergétiques de la population sans investir dans une production supplémentaire.

- géographique : Les difficultés d’approvisionnement des zones rurales ou isolées (îles, ultra-périphérie) pourraient notamment être surmontées, grâce au développement d’une production de proximité.

- politique : Les collectivités territoriales voisines peuvent décider de travailler ensemble pour élaborer des stratégies bas-carbone communes et harmoniser des réglementations.

- social : La coopération des territoires peut contribuer à la prévention de la précarité énergétique tout en stimulant l’économie et la création de nouveaux emplois.

Les efforts fournis dans la recherche et le développement peuvent également être partagés, enrichis des méthodes et des avancements de l’Etat voisin.

Référents thème Transition écologique à la MOT