Logement

- Actualités

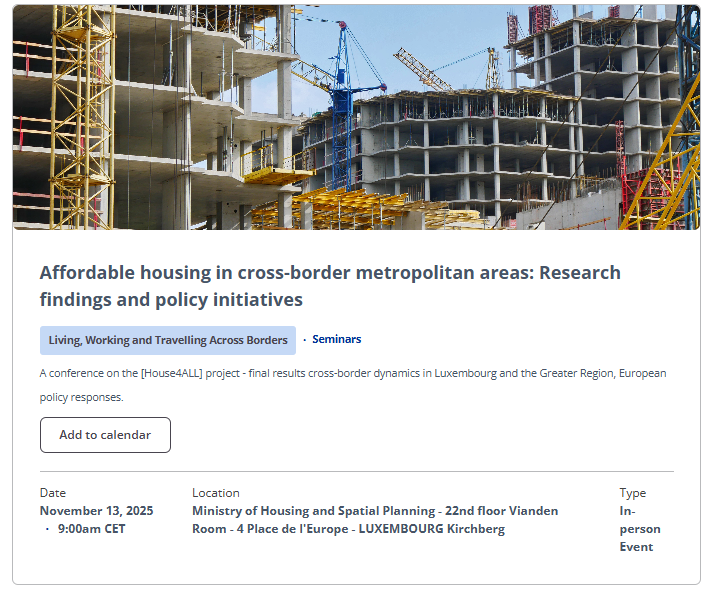

- Événements

- Publications MOT

Introduction

Les marchés immobiliers des espaces transfrontaliers sont significativement marqués par l’effet frontière. Des disparités existent entre les cadres réglementaires de l’habitat, les modes du financement de la construction ou les régimes fiscaux des territoires. Les écarts entre les prix de logements de part et d’autre de la frontière se révélant souvent importants, un nombre croissant de personnes préfère habiter et travailler dans deux pays différents, en dépit de la durée de déplacement quotidien plus élevée. La dynamique dans le marché immobilier, ensemble avec le niveau de salaires, représente ainsi l’un des facteurs majeurs contribuant au phénomène des travailleurs transfrontaliers. La mobilité transfrontalière quotidienne a d’importantes conséquences économiques, sociales et environnementales.

Sur le territoire français, deux espaces en particulier témoignent d’une forte mobilité transfrontalière – le Genevois français à la frontière suisse et le Nord lorrain à la frontière luxembourgeoise. Le nombre d’actifs se déplaçant vers ces deux pays à forte attractivité économique ne cesse de croître. Ce phénomène créé une dynamique spécifique dans les territoires transfrontaliers, avec des fortes tensions du marché de l’immobilier et un besoin croissant d’agrandir le parc locatif à proximité de la frontière.

A part la production de nouveaux logements, des espaces transfrontaliers coopèrent en matière de rénovation des habitats ou de création d’éco-quartiers, avec pour objectif de créer un espace de vivre-ensemble respectueux de l’environnement par-delà la frontière.

Spécificités du marché immobilier dans les espaces transfrontaliers

Les grandes différences des prix dans les marchés immobiliers de part et d’autre de la frontière encouragent la population locale à s’installer plus d’un côté que de l’autre. Dans les espaces franco-luxembourgeois et franco-suisse (notamment dans le Grand Genève), cette dynamique est particulièrement importante, avec de nombreux habitants s’installant du côté français. Typiquement, le choix d’habiter en France permet aux frontaliers de bénéficier d’un logement plus grand à prix plus avantageux et d’avoir plus facilement accès à la maison individuelle qu’en Suisse ou au Luxembourg. Les frontaliers résidant en France peuvent aussi plus rapidement devenir propriétaires, alors que sur le territoire suisse ou luxembourgeois, ils seraient contraints à rester locataires. A titre d’exemple, seules 18 % des ménages dans le canton de Genève sont propriétaires de leur logement, alors qu’ils représentent plus de 59 % dans le Genevois français.

Les prix du logement très élevés côtés suisse et luxembourgeois sont influencés par le niveau élevé des salaires locaux ainsi que par les réserves foncières limitées. Un contexte de pénurie de logements est aggravé par la vitesse exorbitante de création de nouveaux emplois non accompagnée par la construction de nouveaux logements. De 2006 à 2013, seulement 1500 logements par an ont été construits dans le canton de Genève, alors que 4500 l’ont été côté français. En 2018, le prix moyen d’un appartement neuf à Genève s’élève à 8 490 euros/m2, tandis qu’il se situe autour de 4 100 euros/m2 dans le Genevois français.

Une forte augmentation de la demande locative dans les espaces transfrontaliers contribue à une augmentation des prix de logements également du côté français. Dans le Grand Genève, les prix augmentent en s’approchant à la frontière, étant les plus élevés dans le pays de Gex (avec le prix moyen de 4 540 euros/m2). Cela crée une situation difficile pour les ménages à revenus moyens travaillant du côté français – touchant une rémunération souvent significativement inférieure à celle des travailleurs frontaliers, leur accès au marché immobilier local se complique. Il est également plus coûteux de construire des logements sociaux dans ces espaces. Les territoires comptant un nombre important de travailleurs frontaliers se retrouvent donc affectés par la croissance des inégalités et la polarisation entre les différentes parts de population.

Mobilité résidentielle dans les espaces transfrontaliers à l’origine des tensions

De nouvelles inégalités émergeant avec la croissance de la mobilité quotidienne transfrontalière contribuent à la création de tensions sociales. Outre la croissance des prix de l’immobilier, les territoires frontaliers sont également marqués par la congestion quotidienne et massive des axes de transport, l’augmentation des prix des services ou les tensions entre les travailleurs frontaliers et non-frontaliers.

La mobilité transfrontalière quotidienne contribue à la création du phénomène de “cité-dortoir”, un terme utilisé pour désigner les communes où les résidents ne rentrent chez eux que le soir et ne participent donc que très peu à l’animation locale. La vitesse de construction de nouveaux bâtiments dans des communes françaises frontalières fait craindre aux habitants originaires de voir disparaître le caractère rural de leur commune. A titre d’exemple, la commune de Viry du Grand Genève a vu augmenter sa population de manière exceptionnelle – entre 2010-2015, elle a augmenté de 36,34 %. Tiré par la dynamique transfrontalière, le département de Haute-Savoie a connu la croissance démographique la plus élevée de tous les départements de la France métropolitaine (en moyenne +1,5 % par an entre 2006-2016).

La croissance de la population frontalière représente pour les collectivités une charge financière, liée aux besoins de nouveaux investissements dans les infrastructures publiques. Diverses mesures compensatoires sont prises par les communes frontalières, notamment à proximité du Luxembourg – par exemple, la commune allemande de Perl a introduit une tarification différente des terrains public pour les résidents locaux et les non locaux. Des communes frontalières côté français réclament l’introduction de mesures similaires.

Enjeux pour les politiques publiques

Les déséquilibres entre les marchés immobiliers frontaliers et leurs conséquences soulèvent de nouveaux enjeux pour la gouvernance territoriale. Pour remédier aux tensions liées aux différentes dynamiques de l’habitat, il est nécessaire de rééquilibrer la production de logements de chaque côté de la frontière. Une production insuffisante d’un côté de la frontière et abondante de l’autre côté contribue à des déséquilibres, l’explosion des coûts de foncier et de l’immobilier et des flux migratoires importants.

Les enjeux majeurs des politiques publiques transfrontalières en matière d’habitat concernent :

- l’amélioration de la coordination transfrontalière de la planification de l’habitat (exemple du Grand Genève)

- le développement des outils d’observation de la production de logement et des politiques du logement (fiches thématiques de l’Observatoire statistique transfrontalier du Grand Genève)

- la construction de plus de logements subventionnés (sociaux) pour éviter la marginalisation ou l’éloignement de la population à revenus moyens – selon la loi SRU, les communes françaises de plus de 3 500 habitants devraient disposer de 25 % de logement social avant 2025

- l’optimisation de la gestion économe de l’espace en augmentant la densité de logements sur les territoires transfrontaliers

- la proposition d’alternatives aux travailleurs frontaliers, telles que le “télétravail”, leur permettant d’atténuer les externalités liées à l’éloignement entre leur lieu de domicile et du travail (dans le cadre de la nouvelle Convention fiscale franco-luxembourgeoise, signée en mars 2018, les frontaliers français ont droit à 29 jours de télétravail par an)

- la priorisation des projets immobiliers proches des “nœuds de connexion” de transports en commun, optimisant la durée de déplacements quotidiens

- la favorisation de la transition énergétique par l’encouragement des travaux de rénovation énergétique des logements anciens ; la production de logements neufs avec une basse consommation énergétique.

Référent thème Foncier et Aménagement à la MOT