Environnement

- Actualités

- Événements

- Cartes

- Publications MOT

L’environnement sans frontières

Introduction

La protection de l’environnement, la gestion rationnelle des ressources et des déchets sont des priorités des politiques européennes et nationales. Au niveau européen, la première stratégie de développement durable date de 2001 (Stratégie de Göteborg venant compléter la Stratégie de Lisbonne). Pour la période 2021-2030, l’UE se base sur la huitième version du «programme d’action pour l’environnement», qui comporte trois objectifs : la préservation du « capital naturel » ; la transformation de l’UE en une économie sobre en carbone et mesurée dans son utilisation des ressources ; la protection de la santé humaine et du bien-être de l’Homme.

L’autre grand objectif défini par la Commission européenne est l’application du Pacte Vert (Green Deal). La Commission européenne a mis en place le Pacte Vert pour l’Europe afin de transformer l’Union en une économie moderne respectueuse de l’environnement. Cette feuille de route politique affiche les objectifs suivants : cliquez ici pour les découvrir.

L’environnement fait l’objet d’une règlementation européenne de plus en plus prégnante. Le septième programme d’action pour l’environnement (PAE), entré en vigeur en janvier 2014, comprend plusieurs thématiques qui constituent des enjeux pour le développement durable transfrontalier, comme : la protection des espaces naturels, terrestres et maritimes, la coopération économique modérée en carbone, le partage des connaissances et investissement dans la recherche et l’innovation, l’intégration des préoccupations environnementales dans les politiques sectorielles (agriculture, pêche, énergie et transports).

Valeur ajoutée des actions transfrontalières en matière d’environnement

Au-delà d’un traitement national et local, les actions transfrontalières dans ce domaine ont une vraie valeur ajoutée car l’environnement ne connaît pas de frontière. Les territoires transfrontaliers sont, ou devraient devenir, des espaces de responsabilité et de gestion commune des milieux et de mutualisation de moyens.

Pour la période 2021-2027, les programmes INTERREG soutiennent des actions dans le domaine environnemental en s’intéressant notamment à la question de la transition vers une économie circulaire, s’inscrivant pleinement dans l’objectif 2 de la politique de cohésion -« A greener and low-carbon Europe » mais également en traitant de la gestion durable de l’eau, la préservation de la biodiversité, du renforcement des infrastructures vertes, de la réduction de la pollution. Ils répondent ainsi aux objectifs 3 (Mobiliser l’industrie pour une économie propre et circulaire), 5 (Une ambition « zéro pollution » pour un environnement sans substances toxiques) et 6 (Préserver et rétablir les écosystèmes et la biodiversité), du Pacte Vert, mis en place par la Commission européenne.

Alors même que l’environnement est, sur certaines frontières, facteur de plus grande difficulté de communication (dans le cas des massifs frontaliers), ou objet de conflits transfrontaliers (cours d’eau par exemple), il peut au contraire, dans une démarche de coopération transfrontalière, favoriser une prise de conscience commune et devenir un facteur de convergence des politiques, de paix et de stabilité. Ainsi, la responsabilité des territoires, en particulier transfrontaliers, va au-delà des aspects thématiques, et comprend une dimension transversale, celle du développement territorial durable.

Au-delà des projets de coopération sectoriels, la préservation et la valorisation de l’environnement nécessite une approche globale à l’échelle des territoires (maîtrise de la mobilité par des politiques coordonnées d’urbanisme et de transports ; conciliation du développement économique et de la préservation des ressources : tourisme durable, etc.).

Il conviendra d’établir des synergies entre les actions en faveur de l’environnement et celles développées dans le domaine de l’adaptation au changement climatique et de la gestion des risques, de l’innovation, de l’énergie, du développement économique, des transports, autres objectifs pour 2021-2027.

Toutefois, même si la coopération transfrontalière environnementale est un jeu « gagnant-gagnant », la dimension transfrontalière est, au moins au départ, facteur de complexité et de coûts supplémentaires :

- manque ou hétérogénéité des données statistiques, absence d’études transfrontalières ;

- méconnaissance des acteurs, des législations et des modes de gestion de part et d’autre ;

- disparité des compétences ;

- absence de référentiels, de mécanismes de concertation et d’outils de gestion collective ;

- manque de participation de la population ;

- intérêt très variable des élus.

De plus, les acteurs locaux de l’environnement (collectivités, associations, etc.) sont souvent limités en termes de capacité juridique, humaine ou financière. Il importe donc que les acteurs de niveau supérieur puissent les aider en termes de financement, d’ingénierie technique et juridique : les régions (et les services déconcentrés des Etats), qui ont un rôle à jouer tant dans la structuration de la coopération transfrontalière, que dans l’engagement aux côtés des acteurs locaux dans certains projets ; les programmes de coopération territoriale (Interreg) qui financent des projets dans le domaine de l’environnement ; les Etats et les institutions européennes, s’agissant des aspects réglementaires et législatifs.

La coopération transfrontalière dans le domaine de l’environnement et de la gestion des ressources nécessite la pleine association des citoyens, qui doivent être sensibilisés, informés, voire formés, et associés à la gestion de l’espace commun, de ses coûts et de ses bénéfices, directement et au travers de l’action conjointe de leurs élus. Là encore il existe une spécificité transfrontalière, puisqu’il s’agit d’appareiller des dispositifs nationaux de part et d’autre de la frontière, de créer et développer un dialogue transfrontalier entre élus, citoyens, société civile et d’acclimater une citoyenneté environnementale transfrontalière, composante d’une citoyenneté transfrontalière et européenne.

Types d'actions possibles

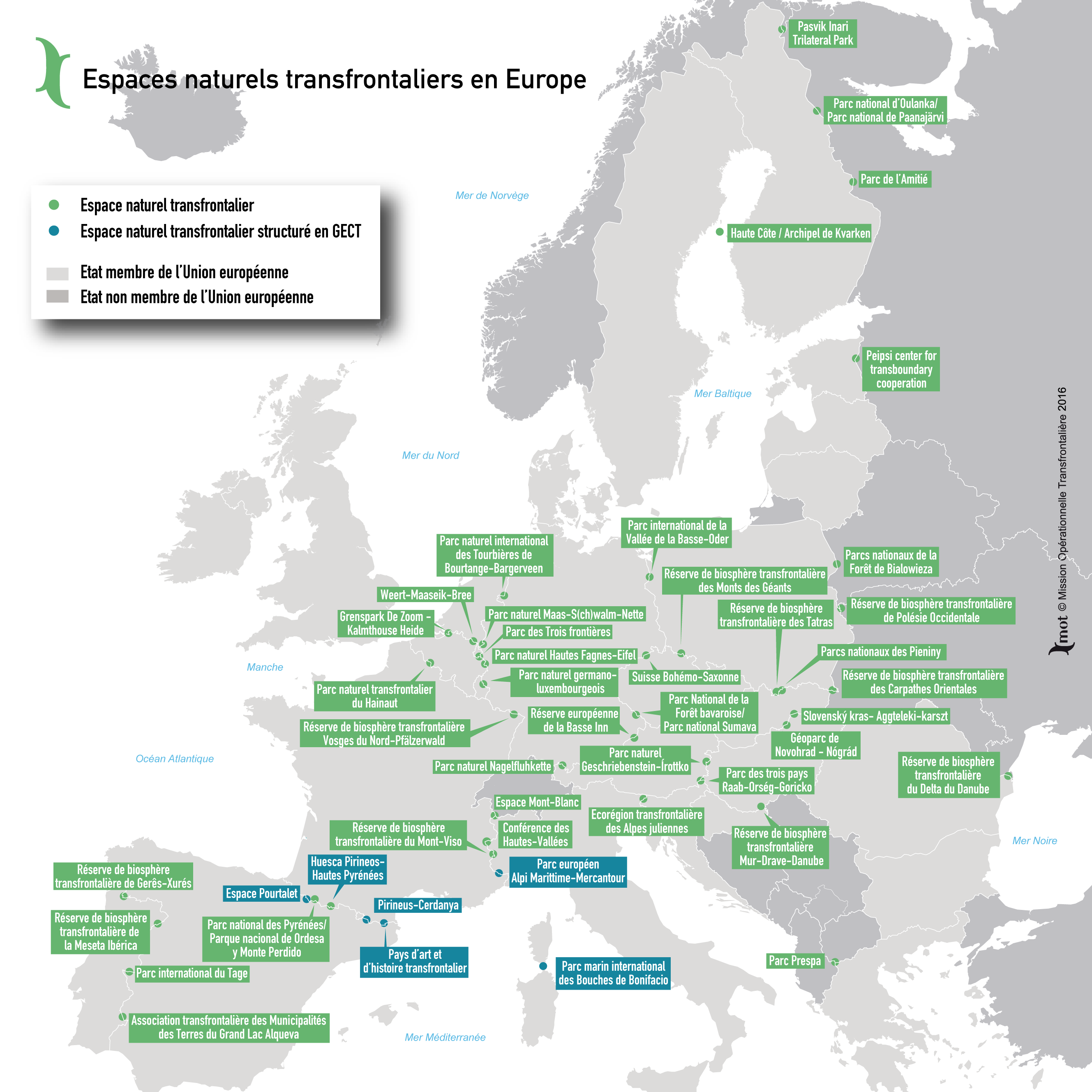

Préservation des espaces naturels :

- La gestion de zones naturelles transfrontalières (parcs naturels transfrontaliers ou collaboration de parcs frontaliers) : les stratégies ou les plans d’actions (coordination ou élaboration de documents communs), la communication à destination du public, les actions conjointes de protection naturelle, etc. Exemple du projet Dunes de Flandres (AJOUTER FICHE PROJET !)

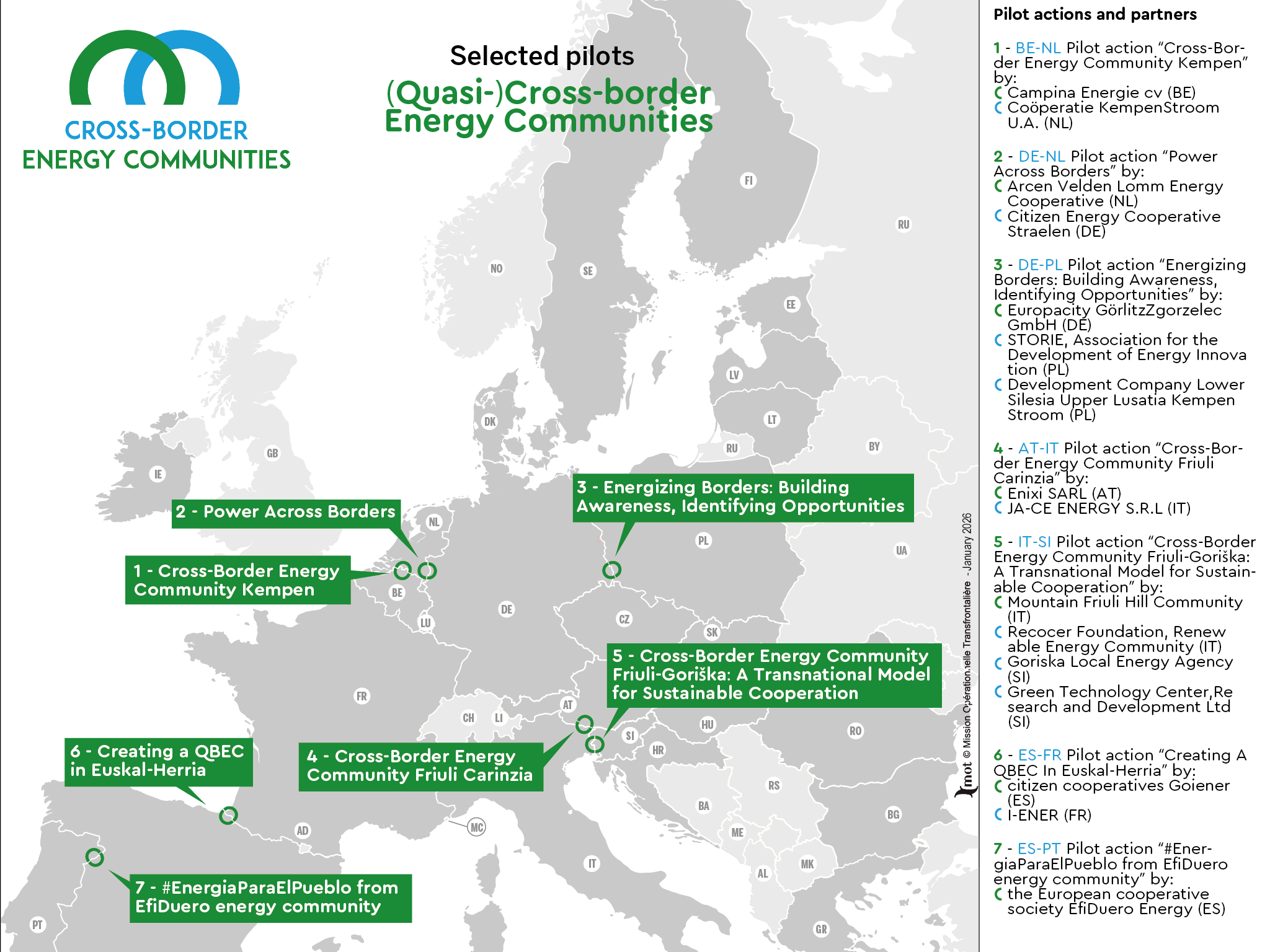

- Les infrastructures vertes transfrontalières (corridors écologiques qui seraient notamment intégrés dans le cadre d’un réseau transeuropéen de la nature (Stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030) , trames vertes et bleues), y compris dans les sites Natura 2000 et d’autres territoires transfrontaliers en vue de favoriser la protection et le rétablissement de la biodiversité et des services éco-systémiques.

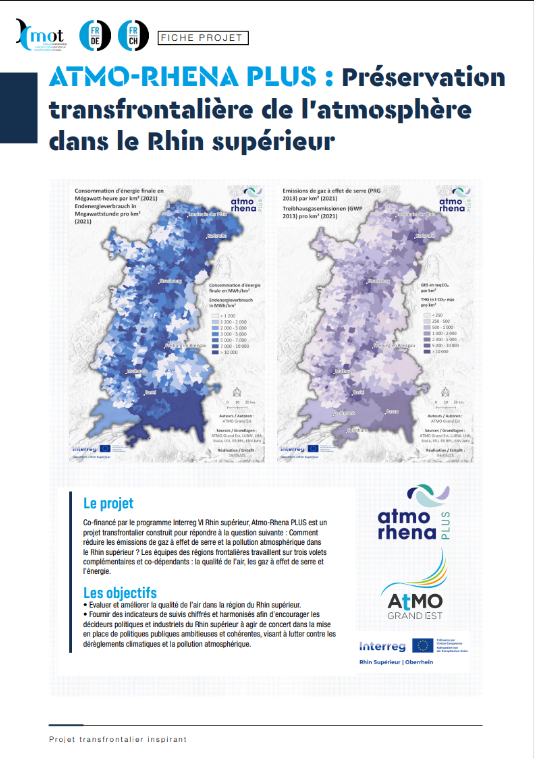

- Les actions visant à réduire les pollutions (air, nappes phréatiques, cours d’eau, littoral, espaces naturels, bassins maritimes, etc.) et notamment la pollution atmosphérique liée aux transports.

- La préservation et la valorisation du patrimoine culturel transfrontalier (dans des contextes ruraux et urbains).

Gestion des ressources et des déchets

- La gestion transfrontalière des déchets, en particulier dans le recyclage, la valorisation énergétique (réseaux de chaleur, « smart grids », etc.) et, dans le cas des matériaux non recyclables, la réutilisation et la récupération.

- La gestion commune des cours d’eau transfrontaliers, des zones côtières (planification de l’espace maritime européen) ou marines (contrats de rivière, assainissement, épuration, etc.).

- L’amélioration de l’efficacité de l’approvisionnement en eau, du traitement des eaux résiduaires et de la réutilisation de l’eau, y compris l’établissement de plans de gestion de district hydrographique.

- Les actions de caractère transfrontalier visant à la rénovation thermique des bâtiments, la lutte contre la précarité énergétique, la promotion des éco-matériaux et la création d’un marché transfrontalier local.

Les actions visant à promouvoir une alimentation durable c’est-à-dire une alimentation ayant un impact limité sur l’environnement et contribuant au développement économique local. Il s’agit de garantir à tous un accès de proximité et durable à une alimentation de qualité. L’échelle transfrontalière d’action peut être source d’opportunités agricoles et alimentaires renforcées de ce point de vue, en favorisant autant la diversité de l’offre que la mutualisation des débouchés.

Gouvernance et observation

- La structuration du partage des connaissances : observation et monitoring (exemple : biomonitoring sur les retombées des dioxines), à mener localement, avec l’appui des niveaux supérieurs, y compris européen (exemple : projet pilote de SIG sur la rivière Tisza ; SMEAG).

- La structuration de la concertation, planification conjointe, mise en cohérence des projets (exemple : schéma de gestion des eaux (SAGE) transfrontalier).

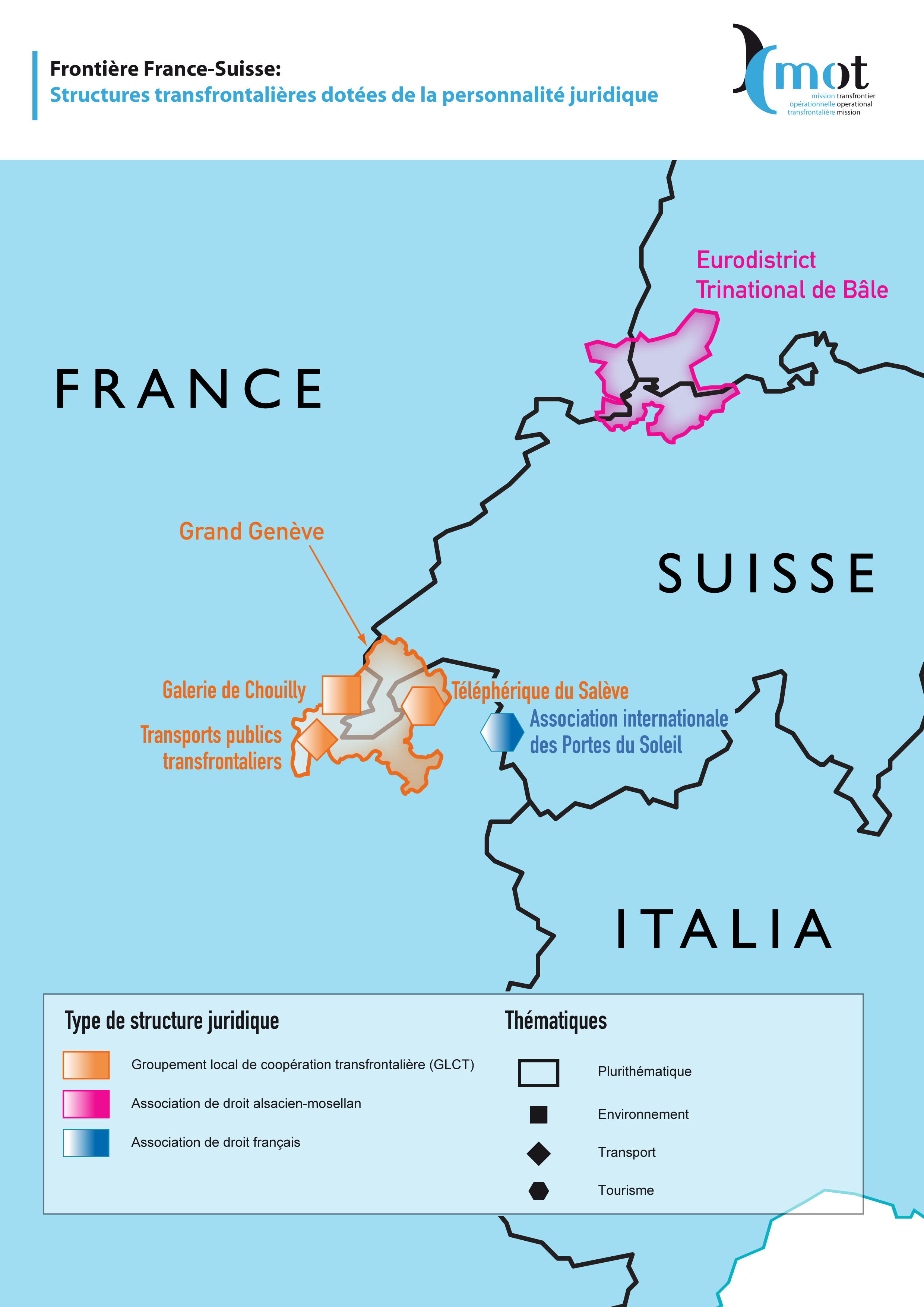

- Les structures transfrontalières de gestion (exemple : GLCT Grand Genève).

- La diversification des économies locales transfrontalières.

Référents thème Transition écologique à la MOT