Emploi

- Actualités

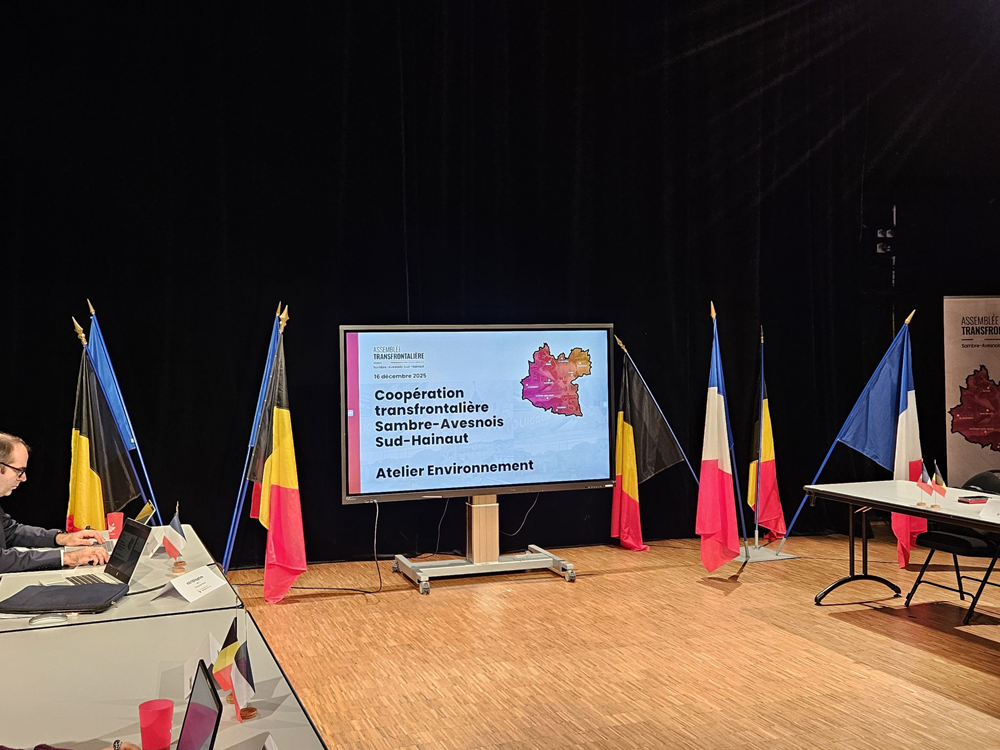

- Événements

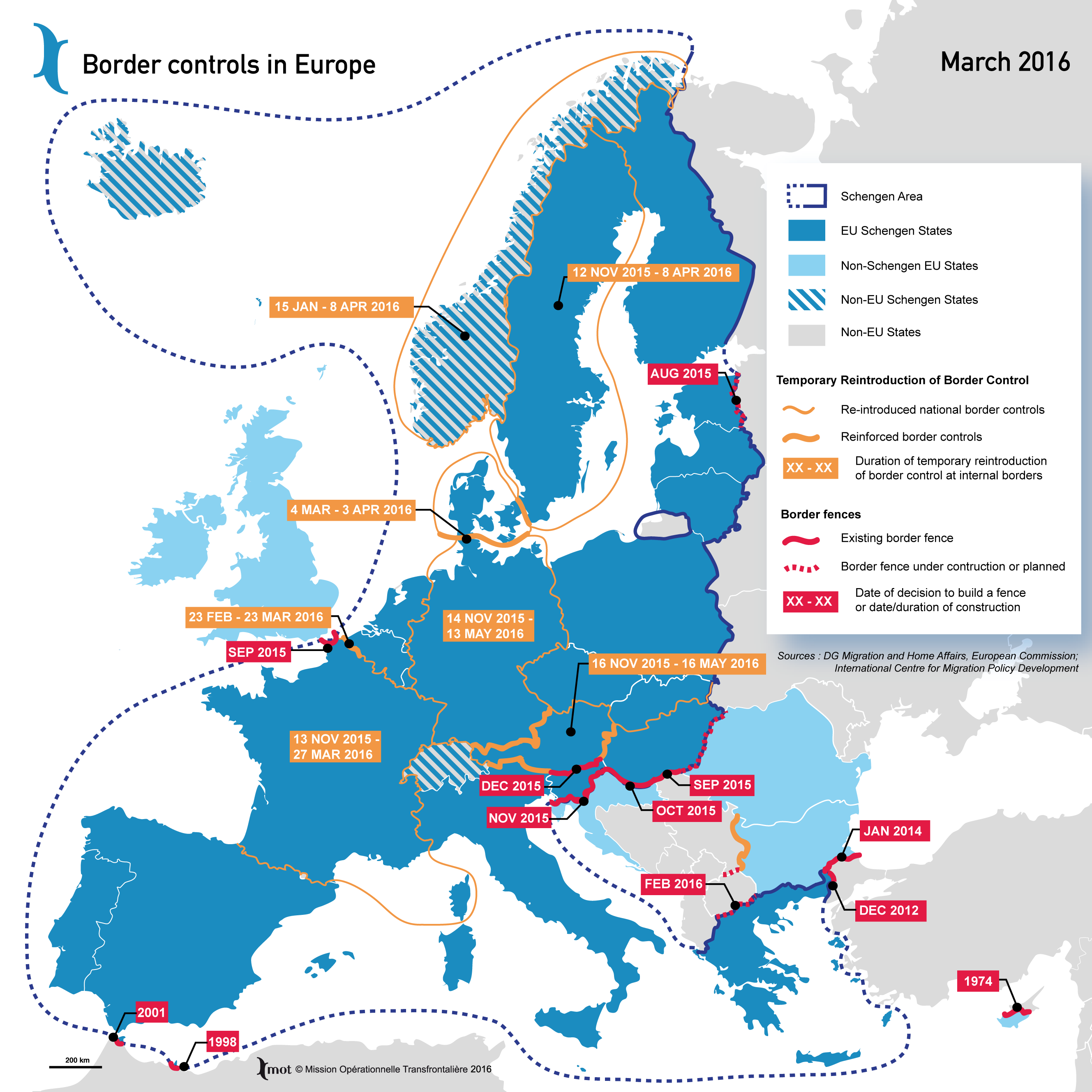

- Cartes

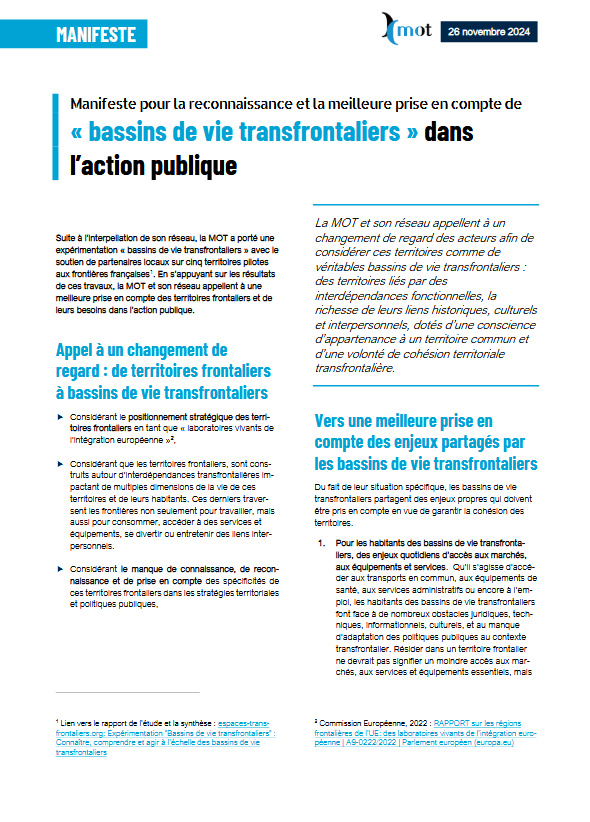

- Publications MOT

L’emploi transfrontalier

Dans l’Union européenne, près de deux millions de travailleurs traversent quotidiennement une frontière pour exercer leur activité. Dans certaines zones, ils représentent plus de la moitié de la population active, faisant de l’emploi transfrontalier un enjeu majeur. Cette rubrique explore les opportunités qu’il offre, les déséquilibres qu’il engendre sur certaines frontières, tout en mettant en lumière les solutions mises en place aux niveaux local, national et européen pour répondre à ces défis.

Les flux de travailleurs, entre opportunités et déséquilibres

Opportunités

Vivre dans un territoire transfrontalier représente aussi bien une opportunité pour les demandeurs d’emploi qui peuvent accéder à une offre plus large, parfois mieux rémunérée dans l’État voisin, que pour les employeurs manquant de main d’œuvre pouvant faire appel eux aussi à des travailleurs de l’autre côté de la frontière. Entre 1999 et 2022, le nombre de travailleurs transfrontaliers en Europe a plus que triplé, passant de 580 000 à 2,09 millions, soit 1,1 % de la population active en emploi, et dans certaines zones d’emploi, comme le nord lorrain ou le genevois français, ils peuvent représenter plus de 50% des actifs occupés. Plusieurs facteurs expliquent cette évolution :

- les différences de développement économique de part et d’autre de la frontière (taux de chômage et besoin de main d’œuvre) ;

- le différentiel de salaire (par exemple les fortes différences entre les salaires français, suisses et luxembourgeois expliquent pour beaucoup les mouvements vers ces territoires);

- les avantages liés aux prestations sociales ;

- les différentiels fiscaux ;

- les coûts du foncier et du logement ;

- l’intégration historique du territoire, les facteurs culturels (notamment la langue commune ou non) et familiaux.

Des flux intenses, et des déséquilibres

Les migrations de travailleurs frontaliers constituent l’élément géographique le plus tangible et le plus spectaculaire de la réalité transfrontalière. On considère qu’un travailleur est frontalier quand il réside dans un pays, travaille dans un autre et rejoint son domicile au moins une fois par semaine. La France, où plus d’un tiers de la population hexagonale vit dans un département frontalier, est le pays européen le plus concerné par ce phénomène

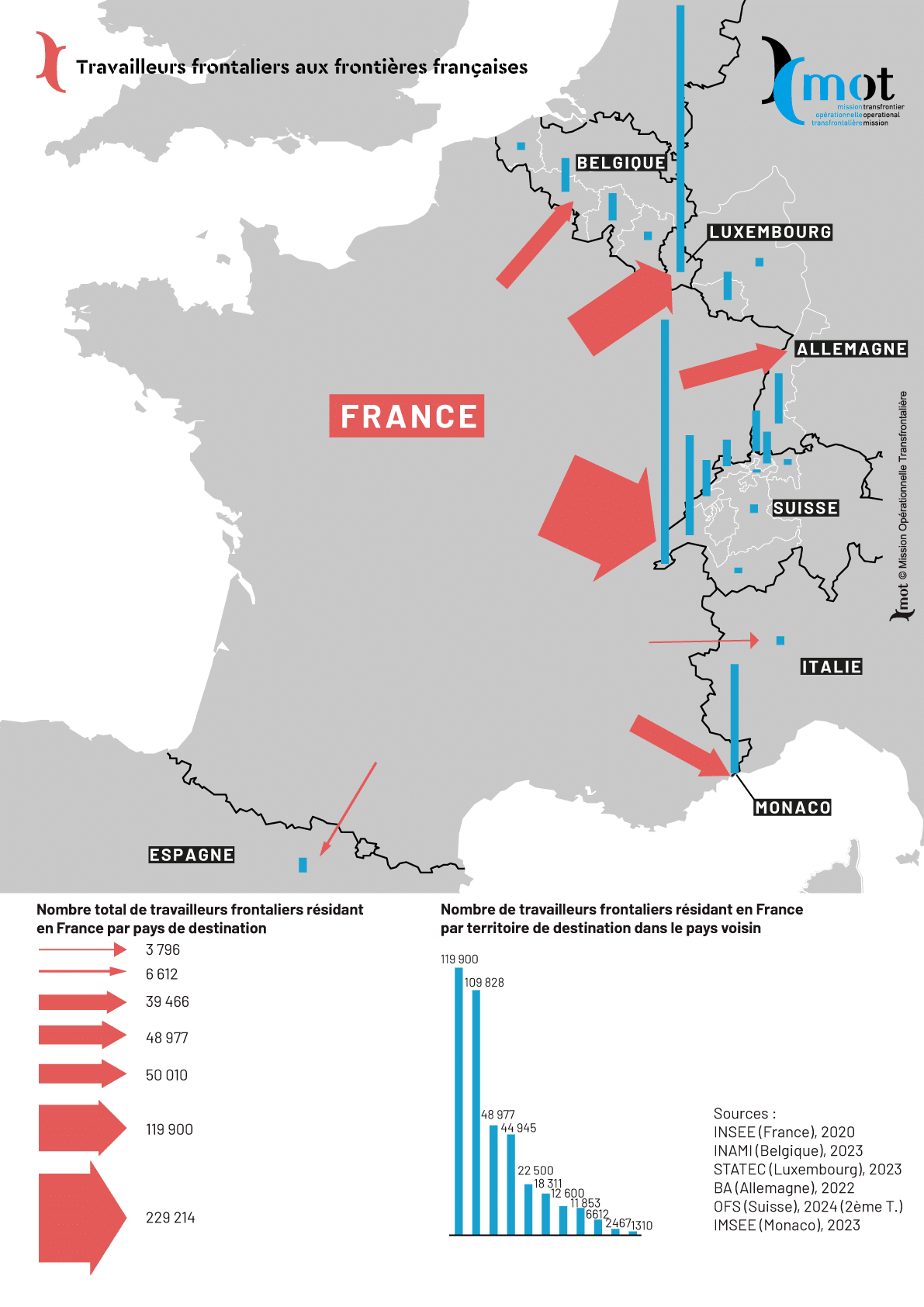

Le nombre de travailleurs transfrontaliers résidant en France s’élève ainsi à près de 500 000 personnes. La Suisse demeure la première destination avec environ 215 000 navetteurs, suivie du Luxembourg (95 800), de l’Allemagne (50 000), Monaco (31 000) et la Belgique (45 000). Les flux de travailleurs transfrontaliers vers l’Espagne et l’Italie sont en revanche plus faibles, du fait d’emplois et rémunérations moins attrayants et d’un relief montagneux rendant l’accès plus difficile. Les flux des pays voisins vers la France sont quant à eux nettement inférieurs, avec environ 10 000 travailleurs frontaliers entrant en France en 2022, chiffre stable depuis 2011.

Travailleurs frontaliers aux frontières françaises

Conséquences de ces déséquilibres : les communes frontalières françaises accueillent un développement résidentiel exogène sans avoir les moyens de financer les équipements publics ; elles assument seules la charge de leur attractivité. La part des habitants qui ne sont pas travailleurs transfrontaliers ou les entreprises locales subissent la concurrence de l’autre versant (montée des prix du foncier, main d’œuvre aspirée par le pays voisin, ségrégation socio spatiale), ce qui fragilise la cohésion sociale. Une régulation transfrontalière est nécessaire, prenant en compte les enjeux de fiscalité et d’aménagement du territoire transfrontalier (localisation coordonnée de l’activité, des logements et des services publics ; financement mutualisé de ces services). https://rm.coe.int/fair-distribution-of-taxes-in-transfrontier-areas-potential-conflicts-/168097f09d

Les obstacles à la mobilité

- Difficultés liées à la mobilité : offre lacunaire en transports collectifs transfrontaliers, infrastructures ferroviaires et routières saturées, difficultés à trouver un logement dans des zones de plus en plus convoitées, etc.

- Difficulté d’accéder à l’information sur la situation du marché de l’emploi de l’autre côté de la frontière, et de bénéficier des services des agences pour l’emploi du pays voisin.

- Protection sociale : La législation européenne prévoit le transfert des droits, notamment de sécurité sociale, vers l’Etat membre où le travailleur frontalier travaille, mais l’articulation des systèmes des différents pays s’avère complexe. Dans une étude du CESER Grand Est sur les obstacles transfrontaliers parue en 2017, les auteurs évoquent ce type d’obstacles notamment à travers les exemples de la sécurité sociale, des prestations sociales, et de l’indemnisation du chômage. Ce dernier est particulièrement important car les travailleurs frontaliers sont souvent les premiers touchés lorsque leur entreprise rencontre des difficultés économiques.

- Manque d’intégration des plans d’action pour l’emploi d’un territoire transfrontalier dans les politiques nationales : cela crée un vide en termes de cadre et de moyens d’action propres et adaptés aux territoires transfrontaliers.

- Absence de lisibilité concernant les équivalences de diplômes et de certifications : le développement d’offres de formation intégrées, partagées entre des universités de part et d’autre de la frontière, peuvent répondre à cette difficulté.

Segmentation des actions des opérateurs concernés : la mise en réseau des partenaires socio-économiques et des acteurs de l’emploi et de la formation est nécessaire pour favoriser une offre de services adaptée à l’échelle transfrontalière. Le réseau EURES à l’échelle européenne est en ce sens une initiative importante (voir plus bas). - Facteurs culturels : une faible mobilité (barrière psychologique), de la part des jeunes par exemple, est un frein à la recherche d’opportunités de l’autre côté de la frontière. Dans ce contexte, l’accord sur l’apprentissage franco-allemand entré en vigueur en mars 2025 est une avancée majeure : il permet aux apprentis français et allemand de réaliser la partie pratique ou théorique de leur formation dans le pays voisin. Plus d’infos

Le développement du télétravail

La crise du Covid-19 a fortement impacté les travailleurs frontaliers en raison des fermetures de frontières, accélérant ainsi le développement du télétravail. En réponse, plusieurs pays comme la France, l’Allemagne, la Belgique, le Luxembourg et la Suisse ont conclu des accords amiables pour encadrer cette pratique.

Les réglementations fiscales et sociales ont évolué afin de s’adapter à cette nouvelle réalité. Par exemple, l’accord entre la Suisse et la France, en vigueur depuis le 1ᵉʳ janvier 2023, autorise jusqu’à 40 % de télétravail par an sans modifier le régime d’imposition des frontaliers. La même année, un accord-cadre multilatéral a été signé au sein de l’Union européenne et de l’Association européenne de libre-échange, permettant aux travailleurs frontaliers de conserver leur affiliation sociale à leur pays d’emploi s’ils télétravaillent moins de 50 % de leur temps depuis leur pays de résidence.

Lors de la crise sanitaire du Covid-19, qui a fortement impacté les travailleurs frontaliers en raison de la fermeture des frontières, le télétravail s’est largement développé.

Une étude de la MOT offre une analyse globale du développement du télétravail transfrontalier pendant la crise sanitaire : « Impacts du télétravail frontalier : de marginal à indispensable », étude de la MOT, 2022, p. 29.

Des déplacements journaliers qui restent élevés

Dans son étude publiée en novembre 2024, l’INSEE, met en exergue la distance croissante que parcourent, souvent en voiture, les frontaliers pour se rendre sur leur lieu de travail. Cette distance, motivée principalement par l’attractivité de l’offre d’emplois et des salaires est établie à environ 34 km contre 14km pour les non frontaliers résidant dans les mêmes territoires. Les travailleurs transfrontaliers vers la Suisse et le Luxembourg sont ceux qui parcourent en moyenne le plus de distance, à contrario de ceux travaillant à Monaco (18 km en moyenne). La densification et la saturation de l’immobilier dans les régions limitrophes notamment de la Suisse et du Luxembourg poussent les habitants à emménager dans des EPCI non limitrophe. La généralisation du télétravail et le développement du réseau et de l’offre de transport en commun transfrontalière font partie des solutions pour répondre à ces enjeux.

Représentation des travailleurs frontaliers, quelques exemples

Pour dépasser les difficultés d’accès au marché du travail de l’autre côté de la frontière de multiples projets ont vu le jour. Et afin de faciliter la vie des habitants transfrontaliers, en particulier des travailleurs frontaliers, de nombreux territoires ont vu se mettre en place des structures et points d’information qui leur sont dédiés. Les problèmes d’accès aux droits pour les travailleurs frontaliers concernent souvent les prestations familiales et relèvent majoritairement du cas par cas. Quelques exemples aux frontières françaises :

- Les services transfrontaliers de placement pour l’emploi (France-Allemagne) : cinq services de placement transfrontalier franco-allemands ont été mis en place afin de favoriser l’emploi et l’adéquation entre l’offre et la demande de part et d’autre de la frontière.

- « MOSA » – Maison Ouverte des Services pour l’Allemagne : inaugurée en juillet 2015, la « MOSA » est un centre d’accueil, d’information et d’accompagnement au service des habitants et des entreprises du territoire transfrontalier. Elle facilite au quotidien les démarches des frontaliers (environ 21 000 travailleurs frontaliers de la France vers la Sarre).

- La « Maison du Luxembourg » : créée en 2006, elle a pour mission d’accompagner, orienter et informer les frontaliers actifs au sein du Grand-Duché.

- Frontaliers Grand Est : centre de ressources et association mis en place par le Conseil régional de la Région Grand Est, il mène des actions destinées à faciliter la mobilité professionnelle de part et d’autre des frontières.

- Réseau des INFOBESTs : instance d’information et de conseil pour les questions transfrontalières concernant la France, l’Allemagne et la Suisse implantée dans la Région trinationale du Rhin supérieur depuis 1991, le réseau des INFOBESTs renseigne directement les particuliers, les associations, les entreprises, les administrations, etc. sur les conditions de vie dans les trois pays. Depuis la fin de la programmation opérationnelle du projet, les trois Etats voisins financent à parité la structure, la rapprochant ainsi d’un service public trinational.

- Groupement transfrontalier européen : au cœur de la région transfrontalière franco-suisse, le Groupement transfrontalier européen (GTE), créé en 1963, a mis en place un « service emploi » à destination des personnes en recherche d’emploi.. Le GTE a créé des maisons transfrontalières européennes en 2003 (guichet unique d’information transfrontalière ouvert au public français).

- L’Amicale des Frontaliers créée en 1962 défend également les intérêts individuels et collectifs des travailleurs frontaliers sur le franco-suisse.

- Confédération Européenne des Frontaliers : créée en 2024, elle regroupe des associations de représentation des frontaliers sur les frontières avec le Luxembourg et la Suisse, avec pour objectif de protéger et défendre les travailleurs frontaliers au niveaux nationaux et européens. Elle a été instaurée en réaction aux mesures annoncées par le gouvernement suite à la publication du rapport de l’Unédic en 2024.

- Exemple d’une « maison France Services » transfrontalière : France Services met en relation les principaux organismes publics nationaux (Pôle Emploi, Assurance Maladie, Assurance Retraite, Allocations familiales, Finances Publiques, etc.) pour répondre aux besoins des citoyens. En 2021, la MOT a réalisé une mission expérimentale d’accompagnement pour le compte du Département du Nord, afin de permettre l’ouverture d’une offre transfrontalière de France Services.

L'assurance chômage des frontaliers, le cas français

Depuis l’application du règlement CE n°883/2004 le 1ᵉʳ mai 2010, les travailleurs frontaliers sont indemnisés par leur pays de résidence en cas de chômage, bien que leurs cotisations aient été versées dans le pays d’emploi. L’État frontalier rembourse partiellement les prestations chômage à l’État de résidence, mais cette compensation est limitée à une durée de trois à cinq mois.

En France, cette situation génère un surcoût annuel estimé à 800 millions d’euros pour l’Unédic (cf. 77 000 demandeurs d’emplois en 2023) (Lien article et rapport), notamment en raison des flux croissants vers la Suisse et le Luxembourg. Ce déséquilibre s’explique par plusieurs facteurs :

- Les travailleurs cotisent dans leur pays d’emploi mais sont indemnisés en France, avec un remboursement limité dans le temps.

- Les salaires moyens sont plus élevés en Suisse, au Luxembourg et en Allemagne qu’en France.

- La durée moyenne d’indemnisation est plus longue pour les demandeurs d’emploi transfrontaliers que pour les autres demandeurs d’emploi en France.

Un décret entré en vigueur le 1ᵉʳ avril 2025, modifie les critères de l’offre raisonnable d’emploi (ORE) pour les travailleurs frontaliers. Ils devront désormais accepter une offre d’emploi basée sur les salaires pratiqués en France, et non sur ceux de son pays d’emploi précédent*.

Cette réforme dont l’objectif est d’inciter les travailleurs frontaliers au chômage à rechercher un emploi en France a suscité de vives réactions, notamment de la part des associations de défense des frontaliers. Elle a également relancé le débat sur une éventuelle révision du règlement européen de 2004 afin de mieux équilibrer les contributions et les prestations entre États membres.

*Ce décret vient modifier un article du Code du travail concernant « les éléments constitutifs de l’offre raisonnable d’emploi (ORE) »**. Il concerne directement les travailleurs transfrontaliers car « pour la détermination de ces éléments la zone géographique privilégiée est délimitée au sein du territoire national et le salaire attendu est défini en cohérence avec le salaire normalement pratiqué pour l’emploi ou les emplois recherchés dans cette zone, compte tenu, le cas échéant, de l’expérience du demandeur d’emploi ». Cela signifie que les chercheurs d’emploi doivent prendre comme référence le salaire médiant français et non pas le salaire qu’ils touchaient dans le pays frontalier. Les demandeurs restent toutefois libres de chercher un emploi dans le pays de leur choix. Il faut également noter qu’un refus de l’ORE à deux reprises sans « motifs légitimes » peut entraîner une radiation de France travail et une suppression des droits de l’Assurance chômage.

**ORE est une offre qui correspond, pour un demandeur d’emploi donné, à son niveau de qualification et de compétences, à sa localisation géographique et au niveau de salaire normalement pratiqué dans la zone géographique de sa recherche d’emploi et à sa situation familiale/personnel.

Plus d’infos : https://travail-emploi.gouv.fr/publication-du-decret-relatif-aux-elements-constitutifs-de-loffre-raisonnable-demploi

Initiatives européennes

Bien qu’elle figure parmi les priorités des politiques communautaires, la politique de l’emploi relève en premier lieu de la responsabilité des Etats. Cependant des initiatives européennes permettent de favoriser l’intégration du marché du travail par-delà les frontières.

Le Réseau des EURES (EURopean Employment Services) : créé en 1994 est un service de l’Union européenne permettant aux demandeurs d’emploi de trouver un emploi et aux employeurs des candidats. En tout, ce sont près de trente-et-un pays dont la Suisse qui sont membres de ce réseau. Il est composé de nombreux conseillers en personne ou en ligne qui fournissent des services de renseignements, d’assistances et de placements. Pour les régions frontalières, un soutien spécialisé a été mis en place, avec six partenariats transfrontaliers EURES, notamment sur la Grande Région et le Rhin Supérieur.

L’Autorité européenne du travail (ELA) : créée en 2019 par la Commission européenne, son rôle est d’améliorer la coopération entre les États membres de l’UE, coordonner les inspections communes, effectuer des analyses et des évaluations des risques concernant des aspects liés à la mobilité transfrontière de la main-d’œuvre et assurer une médiation en cas de différends entre les États membres.

La « création de véritables marchés du travail transfrontaliers » est préconisée dans un rapport de Commission européenne datant de 2021. Ceux-ci sont présentés comme offrant de « nombreux avantages tant pour les entreprises que pour les demandeurs d’emploi » : « les employeurs ont accès à un plus grand nombre de profils et de compétences et les demandeurs d’emploi peuvent accéder à davantage d’offres. A l’heure actuelle, la promotion de la formation et de la recherche d’emploi par-delà les frontières est rarement effectuée de manière systématique, ce qui rend difficile la maximisation du potentiel de la demande et de l’offre disponibles dans l’ensemble de la région transfrontalière. »

Concernant les équivalences de diplômes et de certifications: l’Union européenne a mis en place un ensemble d’outils visant à faciliter la reconnaissance des diplômes dans l’ensemble de son territoire. Le cadre européen de certification facilitant les comparaisons ainsi que la mobilité, le cadre Europass (ensemble de documents standardisés pour l’emploi), la carte professionnelle européenne ou la classification européenne EPCO en sont des exemples.

Handbook et rapport de la DG REGIO sur l’analyse des marchés du travail transfrontaliers

En 2025 la DG REGIO a publié un handbook mettant en lumière les complexités des marchés du travail dans les régions transfrontalières, en se fondant sur l’étude de onze territoires transfrontaliers.https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/8a22d738-ef3c-11ef-981b-01aa75ed71a1/language-en

Il est complété d’un rapport complet qui fournit des informations approfondies sur les défis, les opportunités et les recommandations politiques afin de favoriser des marchés du travail plus intégrés et plus efficaces dans les régions frontalières de l’UE. https://futurium.ec.europa.eu/en/border-focal-point-network/news/final-report-cross-border-regional-labour-market-analysis-has-been-published

Référents thème Emploi à la MOT