Adaptation au changement climatique

- Actualités

- Événements

- Publications MOT

Introduction

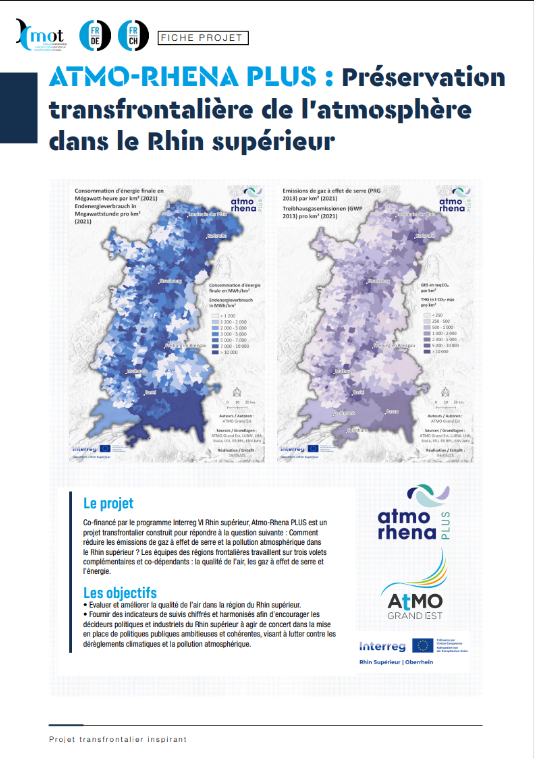

Le cadre d’action en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030 prévoit des cibles et des objectifs stratégiques à l’échelle de l’UE pour la période 2021-2030. Les objectifs clé pour 2030 sont les suivants : réduire les émissions de gaz à effet de serre d’au moins 40 % (par rapport aux niveaux de 1990 – L’UE s’est notamment engagé à réduire les émissions de CO2 d’au moins 55% d’ici 2030) ; porter la part des énergies renouvelables à au moins 32 % ; améliorer l’efficacité énergétique d’au moins 32,5 %.

Ce thème qui gagne en importance au niveau européen a toute sa légitimité dans un contexte transfrontalier et de nombreux projets ont été déjà mis en œuvre pour aider à l’adaptation aux changements climatiques et à la prévention des risques aux frontières. En marge de la conférence internationale sur le changement climatique, tenue à Paris en décembre 2015, de nombreux programmes Interreg sont revenus sur l’engagement environnemental en réaffirmant leur lutte contre le dérèglement climatique.

Pour la période 2019-2024, la Commission européenne a mis en place un Pacte Vert pour l’Europe afin de transformer l’Union en une économie moderne, compétitive, respectueuse de l’environnement et efficace dans l’utilisation des ressources garantissant :

-la fin des émissions nettes de gaz à effet de serre d’ici à 2050,

-une croissance économique dissociée de l’utilisation des ressources,

-où personne n’est laissé de côté.

Valeur ajoutée des actions transfrontalières

Au-delà d’un traitement national et local, les actions transfrontalières dans ce domaine ont une vraie valeur ajoutée car le changement climatique et les risques, tant naturels que technologiques, ne connaissent pas de frontière. Il est essentiel d’apporter une réponse transfrontalière à ces défis, dès lors que les enjeux dépassent les frontières et dans la mesure où la situation d’un pays peut affecter celle de ses voisins, à l’instar de la série d’inondations ayant touché plusieurs pays comme la Belgique, l’Allemagne ou les Pays-Bas en 2021 ou de la tempête Alex ayant ravagé la vallée de la Roya en octobre 2020.

Ainsi, les territoires transfrontaliers sont, ou devraient devenir, des espaces de responsabilité et de gestion commune, ainsi que de mutualisation de moyens dans le domaine du climat et des risques.

Pour la période 2021-2027, les programmes INTERREG vont soutenir, via l’objectif politique « Une Europe plus verte », des actions en faveur de la lutte contre le changement climatique en abordant notamment la question de l’adaptation au changement climatique, de la prévention des risques et de la résilience face aux catastrophes.

Toutes les zones frontalières sont concernées par l’adaptation aux changements climatiques, ainsi que par la prévention et la gestion des risques technologiques, que ce soit les espaces naturels et ruraux ou les agglomérations urbaines. Quant aux risques naturels, ils représentent un défi plus important dans les zones de massifs, le long des fleuves et des rivières, sur les zones côtières et marines, dans les espaces naturels protégés.

Au-delà des projets de coopération sectoriels, l’adaptation au changement climatique et la prévention des risques nécessitent une approche globale à l’échelle des territoires (maîtrise de la mobilité par des politiques coordonnées d’urbanisme et de transports ; conciliation du développement économique et de la préservation de la nature, etc.).

Il conviendra d’établir des synergies entre les actions en faveur de l’adaptation au changement climatique et de la gestion des risques avec celles développées dans le domaine de la protection de l’environnement, de l’innovation, de l’énergie, du développement économique, des transports, autres objectifs pour 2021-2027.

Toutefois, même si la coopération transfrontalière dans ce domaine est un jeu « gagnant-gagnant », la dimension transfrontalière est, au moins au départ, facteur de complexité et de coûts supplémentaires de par :

– un manque ou une hétérogénéité des données statistiques et l’absence d’études transfrontalières ;

– une méconnaissance des acteurs, des législations et des modes de gestion de part et d’autre de la frontière ;

– une disparité des compétences ;

– une absence de référentiels, de mécanismes de concertation et d’outils de gestion collective ;

– un manque de participation de la population ;

– un intérêt très variable des élus.

De plus, les acteurs locaux (collectivités, associations, etc.) sont souvent limités en termes de capacité juridique, humaine ou financière. Il importe donc que les acteurs des échelons supérieurs puissent les aider en termes de financement, d’ingénierie technique et juridique :

– Les régions (et les services déconcentrés des Etats), qui ont un rôle à jouer tant dans la structuration de la coopération transfrontalière, que dans l’engagement aux côtés des acteurs locaux dans certains projets. Par ailleurs la loi MAPTAM place les Conseils régionaux comme « chef de file » sur les thématiques énergétiques (capacité d’investissement dans des projets EnR, incitation des entreprises pour améliorer l’efficacité énergétique et réduire les émissions de GES).

– Les programmes de coopération territoriale (Interreg) qui financent des projets dans le domaine de l’environnement ;

– Les Etats et les institutions européennes, s’agissant des aspects réglementaires et législatifs.

La coopération transfrontalière autour de l’adaptation aux changements climatiques nécessite la pleine association des citoyens, qui doivent être sensibilisés, informés, voire formés, et associés à la gestion de l’espace commun, de ses coûts et de ses bénéfices, directement et au travers de l’action conjointe de leurs élus.

Typologie d'actions

Les espaces transfrontaliers se trouvent être fréquemment des espaces naturels spécifiques (montagnes, fleuves, littoraux, etc.). Par ailleurs, les zones urbaines sont des zones de risque, qui subissent également les contrecoups du changement climatique. Dans un contexte transfrontalier, il est important de financer :

- Les stratégies et les plans d’action en vue de l’adaptation aux changements climatiques au niveau transfrontalier (d’une part, pour les frontières en zone de montagne, en zone littorale ou en zone naturelle protégée et, d’autre part, en zones urbaines ou périurbaines), y compris l’intégration de ces aspects dans les systèmes d’aménagement et de gestion des territoires (par exemple, pour les zones côtières et les espaces maritimes).

- Les actions d’adaptation aux changements climatiques dans les territoires transfrontaliers (qui peuvent aller de mesures concrètes à la sensibilisation des habitants) ou les études de vulnérabilités au changement climatique pour que les choix d’investissement à longue durée de vie soient mieux adaptés au changement climatique.

- Les plans de prévention et de gestion des risques au niveau transfrontalier pour des risques naturels et technologiques (par exemple zones ou installations industrielles proches des frontières), touchant les espaces naturels (rivières, massifs, littoraux, marins), urbains ou ruraux.

- Les mesures de prévention et de gestion des risques (par exemple la protection contre les crues et les inondations côtières en zone transfrontalière, la protection des forêts contre les incendies et les insectes nuisibles, la protection du littoral, la diminution de la vulnérabilité des écosystèmes en vue d’accroître leur résilience et de permettre une adaptation au changement climatique pour les zones transfrontalières).

- Les bases de connaissances et le renforcement des capacités d’observation des données en transfrontalier, pour assurer la compatibilité et la comparabilité des informations (par exemple la mesure des pollutions, de l’activité sismique, etc.).

- Les mécanismes pour l’échange d’informations de part et d’autre de la frontière sur des thématiques touchant à l’adaptation au changement climatique ou à la gestion des risques.

- Les outils (systèmes de détection et d’alerte précoces, cartographie et évaluation des risques) et les systèmes de gestion des situations de catastrophe, afin d’améliorer la résilience aux catastrophes et la prévention et la gestion des risques naturels liés aux conditions météorologiques (tempêtes, événements climatiques extrêmes, incendies de forêts, sécheresses et inondations) et les risques géophysiques (avalanches, glissements de terrain, séismes, éruptions volcaniques) et de soutenir les réponses sociétales aux risques industriels (systèmes d’alerte précoce, cartographie des risques).

Exemples de projets

- Stratégies et plan d’actions pour l’adaptation aux changements climatiques :

– Grand Genève en transition (France-Suisse)

– Plan climat de l’Espace Mont Blanc (France-Italie-Suisse)

- Production de bases de connaissances et renforcement de l’observation :

– RISE (Réseaux intégrés de surveillance sismologique et d’échange) (France-Italie)

– Observatoire pyrénéen du changement climatique (France-Espagne)

- Gestion des risques naturels :

– Life adapto

– SECURUS, gestion des risques naturels dans les Pyrénées

– Mageteaux, Maîtrise et gestion transfrontalières de l’écoulement des eaux pour limiter les risques d’inondation et sensibiliser les habitants du territoire franco-flamand aux conséquences du changement climatique (France-Belgique)

– PROTERINA-3Evolution : inondations (France-Italie)

- Gestion des risques technologiques :

– Commission transfrontalière au sein du Secrétariat permanent pour la prévention des pollutions industrielles de l’agglomération strasbourgeoise (S3PI) (France-Allemagne)

Référents thème Transition écologique à la MOT